|

(独)物質・材料研究機構は4月23日、燃料電池の電極材料の触媒活性を大幅に高めることができる金属ナノ粒子担持技術を開発したと発表した。これまでは凝集して活性低下を招いていた金属触媒のナノ粒子を水溶液中に分散・固定する新技術で、凝集状態のナノ粒子に比べ15倍の触媒活性向上が認められたという。燃料電池電極における触媒金属使用量を100分の1以下に抑えることも夢ではなく、レアメタル消費量の削減に道を開く技術として期待される。

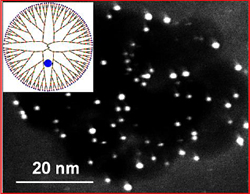

水素と酸素を電気化学的に反応させて電気を取り出す燃料電池は、酸素還元反応などに粒径10nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)以下の金属ナノ粒子を触媒金属として用いる。ただ、合成された金属ナノ粒子は、容易に凝集して直径数百nmのクラスター(塊)を形成するため、比表面積が減少し触媒活性が大幅に低下するという問題を抱えており、触媒金属(白金などのレアメタル)の大量消費を招いている。

新技術は、凝集した金属ナノ粒子を水溶液中に分散・溶解し、触媒の担持材料表面に再分散・固定するというもの。まず、クラスター状に凝集した金属ナノ粒子を、「第5世代デンドリマー(G5OH)」と呼ばれる樹枝状構造を持つ有機分子の水溶液中に入れ、常温常圧下で1週間撹拌する。すると金属ナノ粒子は、G5OH分子内部に取り込まれて水溶性の金属・有機複合分子を形成、水に溶けるようになる。

次に、この水溶液中にカーボン担持体を挿入し交流電流をかけると、金属ナノ粒子がG5OH内部に取り込まれた形のまま、カーボン担持体表面に分散・固定化するという仕組み。担持体表面に固定化された金属ナノ粒子は、燃料電池触媒反応の一つである酸素還元反応に対し、凝集した金属ナノ粒子に比べ、白金で15倍の活性を示したという。

G5OHによって可溶化された金属ナノ粒子は、複雑なナノ構造材料の深部にまで浸透、分散させることができるため、高い比表面積のメソポーラス材料を担持体として利用すれば、電極の貴金属使用量を100分の1以下に抑えることも不可能ではないという。また、G5OHによる金属ナノ粒子の可溶化処理、担持体表面への再分散処理とも単純、簡単で、今回実験した白金3チタン(Pt3Ti)以外の金属ナノ粒子にも幅広く適用できる可能性があるという。

詳しくはこちら

|

|

| 溶出した金属ナノ粒子の透過電子顕微鏡像。左上は樹枝構造をもつG5OHの分子モデル図(提供:物質・材料研究機構) |

|