|

(独)産業技術総合研究所は4月24日、京都大学と共同でウシの角に似た炭素分子「カーボンナノホーン」(CNH)を使って生体内の遺伝子を制御する技術を開発したと発表した。

光でカーボンナノホーンが容易に発熱する性質を利用し、その熱で遺伝子が働き始めるようにした。がん細胞を攻撃するタンパク質の遺伝子を利用すれば体外からレーザー光を照射しその熱で患部を狙い撃ちできるほか、治療の難しい免疫疾患などの予防・治療法にも道が開けるという。

産総研・健康工学研究部門の都英次郎研究員らの研究グループが、京都大学大学院薬学研究科と共同で開発した。

生体内の細胞は、温度上昇によって遺伝子のスイッチが入りやすくなる遺伝子配列を持つものが多い。この配列に特定の遺伝子を結合させれば熱で目的のタンパク質を生体内に作らせることができ、がんなどへの細胞療法に応用できると注目されている。

紫外線や赤外線、可視光で細胞の温度を上げる試みは今までにもあったが、これらの光は生体透過性が低く、正常な細胞や遺伝子まで傷つける恐れがあった。そこで研究グループは、生体透過性が高い近赤外光で発熱するカーボンナノホーンに注目、体内の遺伝子を効果的に活性化する方法を考えた。

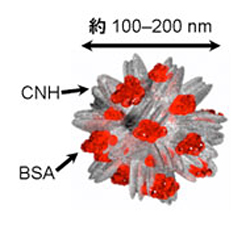

カーボンナノホーンは、直径2~3nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)、長さ40~50nm。通常は凝集して粒子状をしているが、研究グループは牛の血に含まれる親水性タンパク質(牛血清アルブミン:BSA)を付けた複合体を作ることで凝集状態をばらし、発熱効果を高めた。この複合体を、発光タンパク質遺伝子を導入した細胞と一緒にマウスの背中に投与し、波長785nmの近赤外レーザー光を照射したところ、照射部分だけ発光することが確認できた。複合体の毒性や生体適合性も評価したが、生体への影響は極めて少ないことが分かった。ただ、ナノ物質の健康面への影響はまだ不明として、今後さらに研究を続ける。

今回の成果について、産総研は「既存の細胞療法技術の性能を飛躍的に向上できる可能性がある。がんや免疫疾患の研究手段としても有力」としている。

詳しくはこちら

|

|

| 牛血清アルブミン(BSA)を表面に吸着したカーボンナノホーン(CNH)(提供:産業技術総合研究所) |

|