(独)物質・材料研究機構と大阪大学は7月13日、光を照射するとスイッチが入るnm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)サイズの「光原子スイッチ」を開発したと発表した。

光を照射すると電気抵抗が減る光導電性分子を2つの電極間に入れることで光信号の電気信号への変換と、それによるスイッチ動作を実現した。この光原子スイッチをフレキシブルな薄膜材料上に集積化すれば、人体の電位を利用した人工網膜や画像認識装置などができるという。

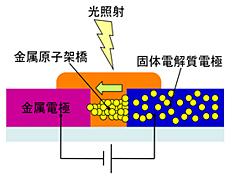

この光原子スイッチは、10nm程の間隔を隔てた金属電極と固体電解質電極の間を光導電性分子で繋いでいる。電極間に数mV(ミリボルト)の電圧をかけて光を当てると、光導電性分子に誘起される電流で固体電解質電極中のイオンが還元されて原子として析出し、金属電極との間に原子の橋が作られ、スイッチ・オンとなって電気を通す。

この架橋は、光照射後も安定に存在するのでスイッチは不揮発性素子として動作し、光信号の有無を記憶する。動作条件を制御すれば架橋の消滅によるスイッチ・オフもできる。

波長選択性の光導電性分子を用いれば、色の識別も可能という。

電圧駆動型の原子スイッチでは、入力回数が同じでも頻度に応じて記憶状態が変わる学習機能が確認されており、今回の成果と複合させることで、最も頻繁に現れた人物の顔を記憶するような学習型画像認識システムの開発も考えられる。

今後は、再現性のある動作ができる最適条件を探す。また、この光原子スイッチの作動には、現在のところ蛍光灯の3~4倍の強さの光が必要だが、蛍光灯と同程度で働くように改良する。

詳しくはこちら |  |

| 新開発の「光原子スイッチ」の動作概念図(提供:物質・材料研究機構) |

|