(独)産業技術総合研究所は2月22日、(独)理化学研究所と共同で有機トランジスタ内で電荷を運ぶキャリアー(電子または正孔)の動きの阻害要因を評価・解析する手法を開発したと発表した。

トランジスタ内を流れるキャリアーのスピンの向きが変化しにくいのに着目、「電子スピン共鳴(ESR)法」という手法を用いた。これにより、これまで困難だった有機トランジスタの性能劣化の原因を特定することが可能になった。

印刷技術を使ってデバイス(素子)の製造が可能な有機トランジスタは、折り曲げできる電子ペーパーやフレキシブルなディスプレーの基本デバイスとして、世界中で実用化・事業化に向けた研究開発が進んでいる。

しかし、これまでのシリコン(ケイ素)系と比べて、デバイスの性能劣化原因を特定するのが難しいのが問題点の1つだった。このため、有機トランジスタのキャリアーの動きを妨げる要因を調べる手法の開発が求められてきた。

同研究所は、有機トランジスタ内のキャリアーの動きをESR法で調べる研究を続けてきたが、今回はプラスチックフィルム上に作成した有機トランジスタを20K(マイナス253ºC)まで冷やして測定した。この低温では、キャリアーは熱運動エネルギーを失い、その動きを邪魔するトラップ(規則性を乱す欠陥や不純物)に捕らえられて動けなくなることから、その時のESRスペクトルを解析することで、色々なトラップ状態がどんな密度で分布しているかなどが分る。

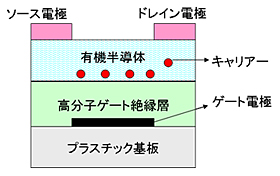

この研究成果は、米国物理学会誌「Physical Review Letters」の2010年2月5日号に掲載された。 詳しくはこちら |  | 有機トランジスタの構造 |

| キャリアーは、有機半導体中をソース電極からドレイン電極に向かって流れ、有機半導体内の欠陥や不純物がその動きを妨げる原因になる。 |

|