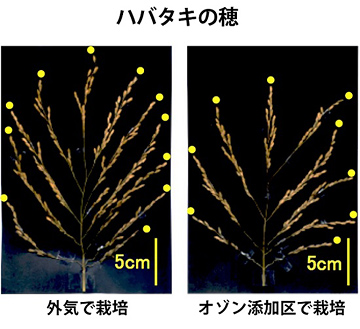

外気とオゾン添加区とで栽培したハバタキの穂の枝分かれ数(黄色い丸で示す)の比較。外気栽培下では11本、オゾン添加区栽培下では9本の枝分かれが確認できる(提供:国立環境研究所)

国立研究開発法人国立環境研究所は4月30日、電力中央研究所などと共同で大気汚染物質のオゾンがイネに収量減をもたらす新たな仕組みを遺伝子レベルで解明したと発表した。穂の枝分かれを制御する遺伝子の働きがオゾンで低下、収量減につながることを突き止めた。オゾンによる葉の変色障害が原因とする従来の説とは異なる成果で、収量減が問題になっている東アジアでの新品種開発に役立つという。

■従来の説と異なる成果に

オゾンは、酸素原子3つからなる分子で強い酸化作用を持つ有毒気体。東アジアを中心に年々増加している光化学オキシダントの主要成分で、中国ではその影響で2020年に穀物生産が40%減少するとの予測もある。ただ、オゾンによる収量減のメカニズムはこれまで十分に解明されていなかった。

国環研は電力中研のほか岡山大学、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の中央農業総合研究センターと共同で、オゾンによる収量減のないジャポニカ型のイネ品種「ササニシキ」と、収量が低下するインディカ型の「ハバタキ」を用いて遺伝学的、分子生物学的に比較、解析した。

その結果、ハバタキはオゾン環境下で育てると外気の場合よりも穂の枝分かれが17%、収量も12~19%減少。一方、ササニシキは穂の枝分かれ、収量ともオゾンの有無による違いは見られなかった。また、ハバタキで穂の枝分かれと収量減に関係する遺伝子は、いずれも12本ある染色体のうち6番目の染色体上にあり、近くに従来から穂の枝分かれに関与しているとされている遺伝子「APO1」が見つかった。

そこで、ゲノム(全遺伝情報)のほとんどがササニシキで、APO1遺伝子領域のみをハバタキの遺伝情報に置き換えたイネをオゾン環境に置いたところ、ハバタキと同様にオゾンによる穂の枝分かれと収量減が起きることが分かった。

このことから、研究グループは「APO1遺伝子がオゾンによる収量減に関与している」と推測。穂の枝分かれ時期にハバタキから採取した穂を詳しく調べたところ、オゾンでこの遺伝子の働きが著しく低下することを確認した。また、その過程が2種類の植物ホルモンによって制御されている可能性が高いことも突き止めた。

国環研は「オゾンによるイネの収量低下の原因は他にも考えられる」として、今後は関係する他の遺伝子についても研究を進めたいとしている。