(独)物質・材料研究機構と(独)科学技術振興機構は6月9日、鉄系超電導線材の簡便な製法の開発に成功したと発表した。

昨年の初めに東京工業大学の細野秀雄教授のグループによって鉄系超電導体が発見されたのを契機に、その後新しい鉄系の超電導体が次々に発見された。超電導とは、材料の電気抵抗が、ある温度以下になると完全にない(ゼロ抵抗)状態になる現象をいう。

超電導材料の重要な応用の一つとして、超電導線材の開発がある。最近発見された鉄系超電導材料を、細長い線状に加工できれば、エネルギーのロス無しに電流を流すことのできる電線が実現できるので、省エネルギー技術の切り札になる可能性がある。

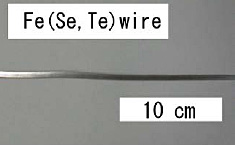

今回、物・材機構の研究グループは、線材の主成分となるシース材(筒状のサヤで、線材の外形をなすもの)に鉄(Fe)を用い、シースの役割と同時に鉄系超電導物質の原料を兼ねるという簡便な超電導線材の作製方法を開発した。

作製方法は、直径約6mmの鉄製シースパイプに、予め用意したセレン(Se)とテルル(Te)の化合物を詰め、溝ロールや平ロールを用いて細長く圧延する。得られた線材を4~5cm程度に切断し、試験片を石英ガラス管に封入して熱処理を施すと、シースの鉄と内部のセレンとテルルの化合物が反応し、鉄系の「Fe(Se,Te)超電導体」がシース内部に形成される。線材の断面写真を見ると、線材の両端部分に超電導体がシースと密着し隙間なく充填している良好な状態が得られた。

線材の試験片に電極を設け、通電法による臨界電流密度の評価を行った結果、1平方cm当たり12.4アンペアであった。鉄系超電導線材での通電法による臨界電流密度の観測は、これまでに例がなく、これが初めてという。

得られた臨界電流密度は、まだ小さな値だが、今後超電導体形成の熱処理プロセスなどの改善により充填率の高い線材が得られれば大幅な向上が期待される。 詳しくはこちら |  |

| 新製法で得た鉄系超電導線材(提供:物質・材料研究機構) |

|