環境省、(国)国立環境研究所、(国)宇宙航空研究開発機構(JAXA)の3機関は11月16日、共同で開発し打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データから得られた地球大気全体(全大気)の月別の二酸化炭素(CO₂)平均濃度を発表した。それによると、平均濃度は季節変動をしながら年々上昇していることが分かった。

■平成28年には400ppmを超える見込み

「いぶき」は、世界でも初めての温室効果ガス観測専用の衛星。CO₂とメタンの濃度を宇宙から観測して、その吸収・排出量の推定精度を高めることを目指し平成21(2009)年1月23日に打ち上げられ、現在も観測を続けている。

世界気象機関(WMO)などがこれまでも地表面での温室効果ガスの観測データを用いて地上での全地球の平均濃度を発表している。しかし、CO₂は、高度によって濃度差があるために、地上だけの濃度データでは地球大気の全体濃度を表すことができない。

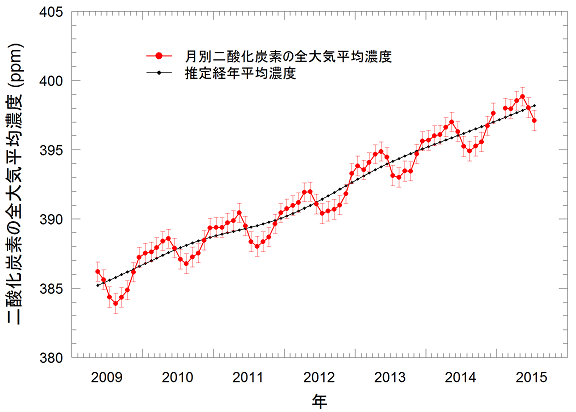

今回の発表は、「いぶき」の観測データを使い、地上から上空までの全大気のCO₂平均濃度を算出したもの。それによると、全大気のCO₂の月別平均濃度は、季節変動をしながら年々上昇し、平成27年5月に約398.8ppm(1ppmは100万分の1)を記録、季節変動を取り除いた2年程度の平均濃度値である推定経年平均濃度が同年7月に約398.2ppmに達したことが分かったという。

このため発表は、「このままの上昇傾向が続けば、月平均濃度や推定経年平均濃度はともに、遅くとも平成28(2016)年中に400ppmを超える見込み」と予測している。

全大気の月別CO₂平均濃度は、国立環境研のウェブページ(URL: http://www.gosat.nies.go.jp/recent-global-co2.html)に11月16日から掲載され、「いぶき」の運用が続く限り定期的に結果の更新が行なわれる。

月別二酸化炭素の平均濃度と推定経年平均濃度の変化(グラフの月別平均濃度の各点(赤●)の縦棒は、その値の信頼幅の大きさを示すもので、ここでは推定値のプラスとマイナス側に1標準偏差(±σ)の大きさを示す)(提供:(国)国立環境研究所)