(国)農業生物資源研究所(生物研)は11月17日、稲作の「いもち病」を防ぐ農薬が、冷害などで低温になると効きにくくなる原因を解明したと発表した。低温になると、農薬の働きを阻害する酵素が作られることを突き止めたもので、生物研では、低温でも農薬の効果があり、働きを阻害する酵素の作れないイネの作出に取り組んでいる。

■阻害酵素の作れないイネの作出に取り組む

いもち病は、最も深刻な稲作の病気。カビの一種のいもち病菌の感染によって引き起こされ、低温多湿な条件で感染しやすく、平成5年と平成15年の冷害年には、いもち病でそれぞれ7%、4%の米作が失われ、被害額は700億〜1200億円に上っている。

こうしたことから、いもち病を予防する抵抗性誘導剤と呼ばれる農薬が開発され、広く使われているが、それを散布しても冷害などになると効きにくくなり、いもち病が大発生することが問題となっている。

抵抗性誘導剤はイネの病害抵抗性を高めるために必要な遺伝子を活性化することが明らかとなっている。いもち病にかかりにくくするためには、イネの病害抵抗性を高める遺伝子が作るタンパク質をリン酸化してやる必要があることがこれまでの研究で分かっている。

今回の成果は、低温になるとそのタンパク質のリン酸化を阻害する酵素がイネの体内で作られるのを初めて見つけたもので、その酵素を作る遺伝子の働きを抑制することで、低温でも抵抗性誘導剤の効き目があり、いもち病に強いイネを開発することができる、と生物研はみている。

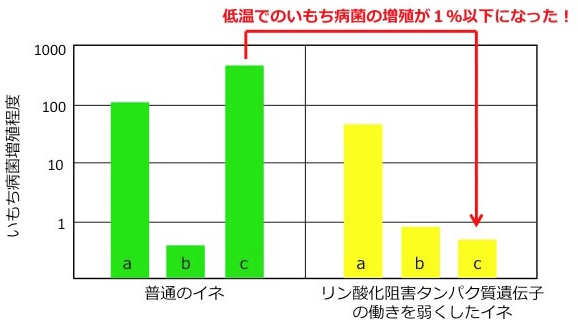

生物研は、リン酸化を阻害する酵素を作る遺伝子を10%以下に抑制すると、低温でも抵抗性誘導剤の効き目が続いてほとんどいもち病菌が増殖しなくなり、葉のいもち病菌の増殖程度が普通のイネの100分の1以下になることを確認している。

生物研では現在、低温でもリン酸化を阻害する酵素が作れないイネの作出に取り組んでいる。

リン酸化を阻害するタンパク質の遺伝子の働きが弱いと低温でもいもち病菌はほとんど増殖しない(提供:(国)農業生物資源研究所)