(国)理化学研究所と九州大学、東北大学の共同研究グループは11月3日、哺乳類の初期胚で新たな遺伝子発現の抑制・制御の仕組みを解明したと発表した。着床初期に発現すると死に至る「レトロトランスポゾン」という遺伝因子の発現抑制のメカニズムを明らかにしたもので、哺乳類特有である着床前胚の分化制御機構の解明につながる成果という。

■ES細胞などが持つ分化多能性獲得の仕組み解明も期待

精子と卵子が結びついて受精すると、リプログラミングという過程を経て受精卵はどんな細胞にもなる分化全能性を獲得する。このリプログラミングでは、遺伝子発現を抑制する方向に働くDNAメチル化という反応がゲノム全体で低く抑えられるが、着床前の初期胚では、発現してしまうと胚が死に至る「レトロトランスポゾン」という遺伝因子の発現を抑えなければならず、これまでその仕組みは明らかでなかった。

共同研究チームは、着床前初期胚でゲノムの足場であるヒストン(DNAを格納しているタンパク質)がダイナミックに置換される現象に着目し、これを制御するヒストンシャペロンと呼ばれるタンパク質「CAF-1」の機能とレトロトランスポゾン制御の関係をマウスで調べた。

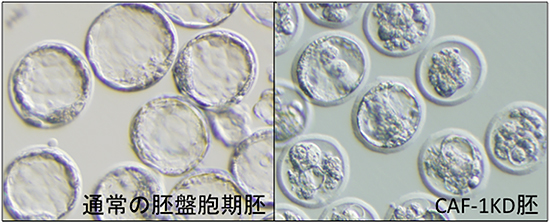

その結果、CAF-1の遺伝子機能を阻害したマウスの着床前初期胚(CAF-1KD胚)では、レトロトランスポゾンの抑制が効かなくなり、胚性致死となることが分かった。また、CAF-1KD胚に逆転写酵素阻害剤を添加すると胚の生存率が大幅に改善することが認められた。

これらのことから、CAF-1の機能を阻害したことによるヒストン置換の阻害がレトロトランスポゾンの脱抑制を導き、これが胚性致死を引き起こすことを見出した。レトロトランスポゾンの発現制御にはCAF-1によるヒストン置換が必須であることが明らかになったという。

今回の研究を発展させると、胚性幹細胞(ES細胞)などが持つ分化多能性獲得や体細胞への分化制御のメカニズム解明につながることが期待できるという。

CAF-1KD胚における胚性致死。受精後4日目の写真で、左が通常の肺、右が、CAF-1の遺伝子機能を阻害したCAF-1KD胚。CAF-1KD胚は、受精後4日までに致死となることが観察された(提供:(国)理化学研究所)