筑波大学下田臨海実験センターの研究グループは9月2日、伊豆諸島の式根島(東京都新島村)で海底から二酸化炭素(CO2)ガスが噴き出す「CO2シープ」を2カ所発見したと発表した。世界で4番目の発見で、太平洋温帯域では初めて。海洋の酸性化が進む百数十年先の、未来の海の生態系変化を先取りできる貴重なフィールドになるとみられる。

■海洋酸性化の先取りフィールドに

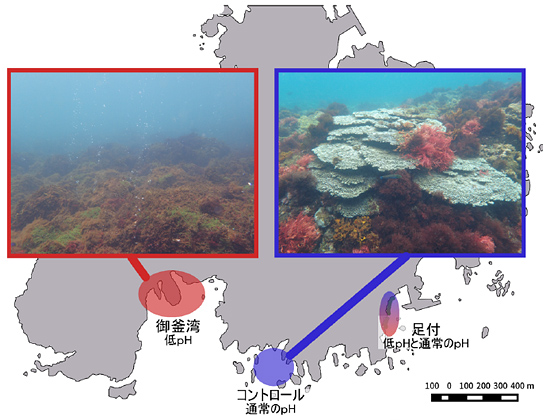

研究チームはCO2ガスの噴出を、式根島の御釜湾と足付海岸の2カ所の海底で発見した。ここでの水素イオン濃度(pH)や硫化水素濃度、全アルカリ度、水温、塩分の変化を測定し、周辺海域と比較して大きな変化がないことを確認した。

酸性化は100年から150年かけてゆっくり進む自然現象だけに、実験室レベルでは捉えにくい。式根島のCO2が噴出し続ける海底は、一足早く酸性化が進むとみられるため、海洋環境がどのように変わるかを知る格好の場所になるとみている。

地球温暖化の主な原因物質であるCO2はその約半分が海に吸収されると推定される。海洋生物の殻や骨格になる炭酸カルシウムの生成反応にとって酸性環境は障害となり、魚介類やサンゴなどの生物に大きな影響を与えるとみられる。海の生物間の捕食、被食関係や、競合関係など複雑で多様な生態環境にどのように影響を与えるかを観察できる。

今回発見された式根島御釜湾と足付け温泉のCO2シープ。赤色は低pHゾーン、青色は通常の海水pHを示すゾーン。写真左は、100年後に予想されるpHでの海の様子。右は、現在の通常pHの海の様子(提供:筑波大学)