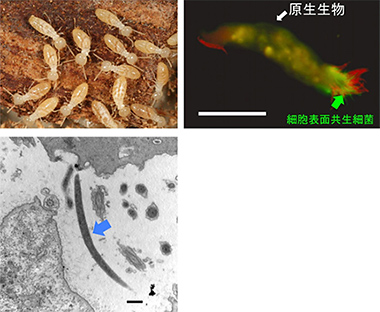

ヤマトシロアリと腸内原生生物の細胞表面共生細菌。上左は体長約0.5cmのヤマトシロアリ。上右は原生生物の細胞表面共生細菌の検出。緑の細菌がシングルセルゲノム解析した細菌。赤の細菌は、異なる種の細胞表面共生細菌。スケールは20µm。下左は細胞表面共生細菌の電子顕微鏡像。青矢印が今回解析した細胞表面共生細菌。スケール0.5µm(提供:(国)理化学研究所)

(国)理化学研究所は7月6日、木材を食い荒らすシロアリがセルロースやリグニンなどの硬い木質成分をどのように分解しているかを解明したと発表した。シロアリの腸内にいる細菌の遺伝子58個がこれらの成分を分解するさまざまな酵素を作っていることを突き止めた。石油代替のバイオマス資源として注目される木質成分を、効率よく資源化するための技術開発につながると期待している。

■共生細菌のゲノム解析で解明

理研の環境資源科学研究センターの雪真弘・特別研究員とバイオリソースセンターの大熊盛也・微生物材料開発室長らの共同研究チームが解明した。

植物の木質部はセルロースやリグニンなどリグノセルロースと総称される成分が強く結合しており、分解しにくい。ところがシロアリは腸内にいる微生物の力を借りてこれらの成分を分解、栄養分にしている。

シロアリの腸内にいる微生物は、10数種類の原生生物と数百種類の細菌が知られている。いずれも培養が難しく、個々の微生物がリグノセルロースの分解にどのような役割を果たしているかは、詳しく解明されていなかった。

研究チームは、シロアリの一種である体長約5ミリ程度のヤマトシロアリを対象に、その腸内にいる細菌を1つずつ分離。この中から特定の原生生物の細胞表面に共生している細菌について、その全遺伝情報(ゲノム)を分析した。

その結果、ゲノムに含まれる58個の遺伝子がリグノセルロースを分解する酵素を作る働きを持つことがわかった。これまでリグノセルロース分解では原生生物が主要な役割を担っているとされてきたが、今回の成果から細菌がその分解を助ける前処理をしている可能性があるという。また、この細菌はリグノセルロースの分解産物である糖を自らのエネルギー源とし、シロアリのエネルギー源となる酢酸を作りだしていることも分かった。

今後さらに1つずつ分離した細菌のゲノム解析を進めることで、これまで未解明だった個々の原生生物や細菌の役割の理解が進み、リグノセルロースの資源化にも弾みがつくと研究チームは期待している。