筑波大学と大日本印刷(株)は7月9日、臓器の立体模型を3Dプリンターで作製する新たな手法を開発したと発表した。内部構造が見やすい模型を、従来の約3分の1の価格で作れる。臨床現場での立体模型の活用を促進できそうだという。

■膵臓など他の臓器への展開も

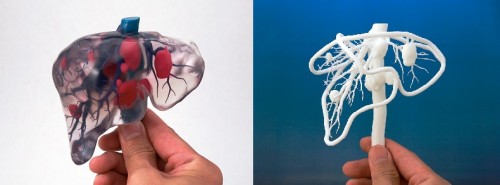

これまでの臓器模型製法では、臓器全体を透明の樹脂で、また血管などの内部構造物を不透明な樹脂かカラーの樹脂で作っている。使用している樹脂は高価なものなので臓器模型一体の作製に数万~数十万円かかり、これが臨床での利用を妨げる要因になっていた。透明樹脂は光の屈折などの影響を受けるので視認性にも問題があった。

共同チームが開発した新手法は、臓器の輪郭を形成して内部はほとんど空洞にし、血管などの構造物を空洞に配置する。これにより樹脂の使用量が減り、価格はこれまでの約3分の1に下がったという。

内部の状態が見やすいため、血管が複雑に入り組んだ個所でも確認しやすいという特徴がある。

手術チームが手術のイメージを共有や、術式のプランニングや術前シミュレーション、手術中の作業を確認などに有用で、今後膵臓など他の臓器への展開を進め、2016年度までに実用化させたいとしている。

肝臓の従来の臓器模型(左)と新開発の臓器模型(右)(提供:筑波大学)