(国)産業技術総合研究所は7月8日、回虫の一種である線虫の細胞機能を制御するナノロボットを開発したと発表した。この開発で細胞表面上にある特定のタンパク質を遠隔制御できることから、分子・細胞レベルでの病態の解明や治療法の開発への応用が期待できるという。

■分子・細胞レベルでの病態の解明や治療法の開発へ

ナノカーボン材料は、近赤外レーザー光を当てると容易に発熱するという特質がある。その応用技術の開発に取り組んでいる産総研のグループは、今回、大阪府立大学の研究者らと協力し、カーボンナノチューブ(CNT)と、リン脂質を主成分とするカプセル状膜物質のリポソームとを組み合わせ、細胞機能をコントロールするロボット機能を持った分子複合体を作製した。

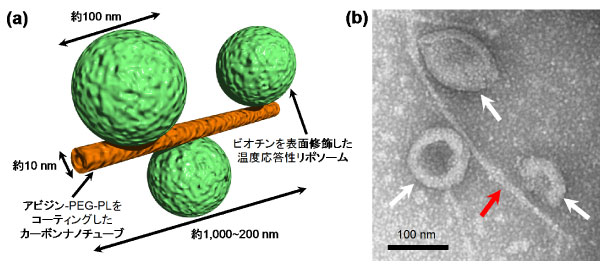

単層カーボンナノチューブの表面にアビジンという化合物を含む分子をコーティングし、リポソームの表面にはアビジンと強く結合するビオチンを結合、アビジンとビオチンの結合を利用して、自己組織化により分子複合体を得た。その際、42℃付近まで加熱されるとリポソームが形を変えるよう、温度感受性を持たせた。

この分子複合体に近赤外レーザーを当てるとナノカーボンチューブの発熱によってリポソームが開き、内包された薬物などの分子が放出される。その作用で細胞機能を制御する仕組み。

実験ではアミロライドというナトリウムチャネル阻害剤をリポソームに内包して線虫の体内に注入、尾部にレーザー光を照射した。その結果、素早く動いていた線虫の動きは徐々に遅くなり、最終的に動きを停止。分子複合体の働きを確認できたという。

今後はこの技術を応用し、分子・細胞レベルでの病態解明などの研究ツールを開発したいとしている。

(a)は、CNTとリポソームからなるナノロボットの概念図。(b)は、ナノロボットの電子顕微鏡写真。白い矢印はリポソーム、赤い矢印はCNTを示す(提供:(国)産業技術総合研究所)