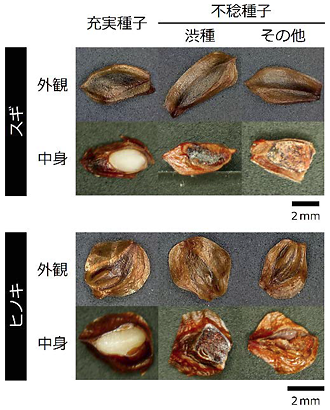

スギ・ヒノキの充実と不稔種子における外観と内部構造(提供:(国)森林総合研究研)

(国)森林総合研究研6月18日、九州大学、住友林業(株)との共同研究でスギやヒノキの種子が苗木作りに使えるかどうかを赤外光で見分ける技術を開発したと発表した。95%の正確さで種子が発芽するかしないかを判定できる。種子の選別作業の自動化も可能で、苗木作りの生産性を飛躍的に高められると期待される。

■機械での自動選別も可能に

スギやヒノキは国内の全森林面積の4割に達する人工林で主要な造林品種になっており、苗木作りの生産コスト低減が課題になっている。特にスギ、ヒノキは種子ができても発芽しない頻度が高く、生産性の向上には種子選別の効率化が欠かせなかった。

従来、種子の選別には外観や大きさ、重さ、密度などを手掛かりに選別していた。ただ、これらの特性は発芽する種子と不稔種子の間で大きな違いがなく、選別の正確さや選別効率の点で問題があるとされていた。

発芽する種子としない種子は、内部の構造を観察することで、容易に見分けることができるが、種子を切り開くと発芽の能力は失われてしまう。研究グループは、異なる化合物が異なる波長の赤外光を吸収する性質をもつことに着目、種子を破壊することなく種子の外からそれらの特徴を赤外光で調べられないかを確かめた。

その結果、波長1730nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)前後の赤外光を照射した場合に、発芽する種子からの反射光が不稔種子に比べて弱いことが分かった。赤外線カメラで暗く映る種子を選べば、発芽しやすいかしにくいかを判定できるわけだ。この基準を採用した結果、発芽能力のある種子を95%の正確さで判定できたという。

研究グループは今後、新技術による自動選別機を開発して実用化できれば、高発芽率が見込める種子を全国的に展開する体制が整えられると期待している。