(独)物質・材料研究機構は3月23日、金の表面にナノ(10億分の1)メートル単位の微細な孔が無数に開いた金ナノ多孔体を作ることに成功したと発表した。これまで難しかった孔の大きさや配列を自由に制御できるという。金以外の金属や合金系で多孔体を作るのにも使え、エレクトロニクスや触媒、医学などさまざまな分野で必要な新材料の開発に役立つと期待している。

■触媒など新材料の実現に有力

同機構の山内悠輔・独立研究者らが国内外の研究機関との国際共同研究によって高分子材料を鋳型として活用する技術を開発して実現した。

金属のナノ多孔体は体積に比べ表面積が極めて大きいため、特定の化学反応を進める触媒や吸着材料など表面が重要な役割を果たす新材料づくりで注目されている。研究チームは今回、優れた触媒活性を持つ金に注目、新技術を用いてナノ多孔体を試作した。

新技術では、水と親和力の強い部分と水を嫌う部分の両方を持つ高分子を水溶液中に入れる。この高分子は水に親和力のある部分だけが表面に出る一方、水を嫌う部分は中心部分に集まってナノ単位の大きさの粒子になる。この水溶液に金を含む化学物質「塩化金酸」を溶かすと、金のイオンが高分子ナノ粒子の表面に付着する。

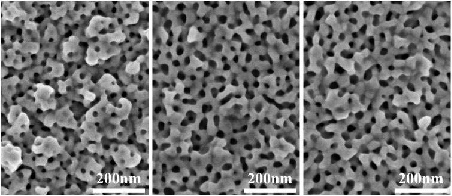

そこで、このナノ粒子をまず電気的に基板上に析出させて膜状にし、高分子ナノ粒子だけを化学的に溶かす。その結果、高分子ナノ粒子の表面に付着していた金だけが基板上に残り、金ナノ多孔体の薄膜ができる仕組みだ。基板上に膜を析出させるときの電圧や時間を変えることで膜の成長速度を精密に制御でき、孔の大きさや分布が均一な金ナノ多孔体が作れるようになったという。

鋳型となる高分子ナノ粒子は高分子の分子サイズを変えることで大きさを変えることができ、最終的にできるナノ多孔体の孔の大きさも自由に制御できる。触媒反応させる分子のサイズに合わせて孔の大きさをデザインしたナノ多孔体を作れるのが特長だ。

今回の成果について、同機構は「少量の貴金属でさらに大きい表面積を実現し、高い触媒活性を示す新たなナノ材料の開発への展開が期待できる」としている。

鋳型の高分子ナノ粒子のサイズを変化させて作成した金ナノ多孔体の電子顕微鏡写真。右に行くほど孔のサイズが大きくなっている(提供:(独)物質・材料研究機構)