(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙科学研究所や国立天文台などの研究チームは10月24日、小惑星「ベスタ」が一時的に非常に明るくなる「衝(しょう)効果」を世界で初めて観測して原因を解明したと発表した。ベスタの衝効果を地球から詳しく観測できるチャンスは100年に1度ほどしかなく、次に同様の観測が出来るのは約120年後の西暦2133年という。

■表面が透明で反射率の高い物質

ベスタは、直径470~530kmほどのジャガイモみたいな形をしており、小惑星帯では3番目に大きく、地球から見て最も明るい小惑星である。ベスタは1807年に発見されたので、これまでの地上観測や米国のドーン探査機による宇宙からの観測で、その大きさ、表面の反射率、自転周期など多くことが分かっているが、まだ衝効果は調べられてなかった。

天体が地球に対して太陽の正反対の位置にあるのが「衝」で、この時、天体が一時的に満月の様に明るく輝いて見えるのが「衝効果」。月や火星、木星のガリレオ衛星などでも起きるが、過去の観測例から衝効果検証には太陽・天体・観測者の成す角度(位相角)が1度以下であることが望ましいことが分かっている。しかしベスタの場合、天体の明るさを光電的に記録できるようになって以降、そんなチャンスが回って来ていなかった。

研究グループは2006年、ベスタの位相角が0.1度近くになるのに気づき、JAXA相模原キャンパス、兵庫県立西はりま天文台、東京の個人天文台などで測光観測、国立天文台岡山天体物理観測所などで分光観測を実施して”ベスタの衝効果現象”を世界で初めて明確に捉えた。また、明るく輝く原因が、ベスタ表面の透明で反射率の高い物質層で散乱された光が強め合う「干渉性後方散乱」であることを突き止め、その物質層の平均密度も算出した。

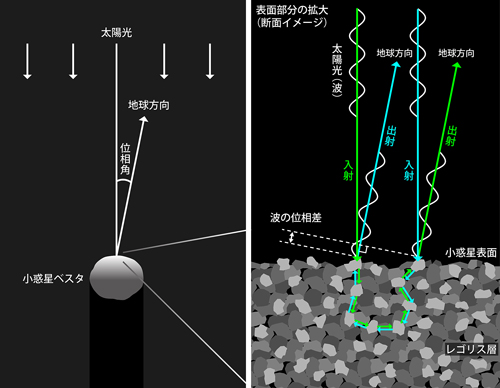

「干渉性後方散乱」の模式図。入射光がある角度で出射した時に、それと全く反対側から通った光とは、結果的に位相差を生じて観測されることになる。位相角(入射と出射の角度)が0度の場合はこの位相差がゼロになる。これを太陽方向の遠く離れたところから観察すると、位相の揃った光どうしが強め合って明るい散乱光が観測される(提供:JAXA)