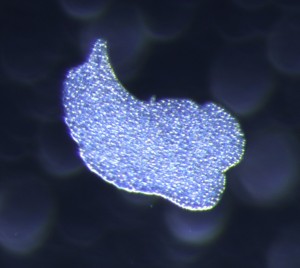

平板動物。前後、左右の区別はなく、体中に生えた繊毛を使って水槽の底をいろいろな方向に這い回る。消化器官、排出器官、神経系など、組織、器官はない。大きさは約1mm(提供:筑波大学)

筑波大学は6月19日、神経細胞も筋肉細胞もなく、進化学的に興味深い平板動物が日本各地で生息しているのが確認されたと発表した。生息地の中心はこれまで熱帯から亜熱帯と考えられていたが、日本の広い範囲で採集されたことで世界中の温帯や亜寒帯海域にもいることが推測されるという。

■世界一単純な構造

平板動物は直径0.5~3mm程度の海産動物で、わずか5種類の細胞から成り、消化管、呼吸器系、排出系の器官・組織を持たない世界で一番単純な構造の動物とされ、進化学研究者の関心を集めてきた。生殖過程などをはじめ多くのことが謎に包まれている。野生からの平板動物の採集は難しいが、筑波大学下田臨界実験センターでは安定した採集方法を確立し、今回、金沢大、お茶の水女子大、名古屋大、京都大、琉球大の臨界実験所の協力を得て採集を試みた。

その結果、下田を含め、北は石川、南は沖縄までの、調査を行った6か所すべてで採集に成功した。下田では12月~2月、和歌山県白浜では12月と、冬期にも発見された。このことから、平板動物は意外にも耐寒性があることが判明したという。過去にイギリスやアメリカ北東部からも採集の報告があったことから、温帯・亜寒帯の海域にいることが推測されるという。

今後は生息域をさらに詳しく調べるとともに、DNA塩基配列の解析などを進め、平板動物の謎を解明したいとしている。