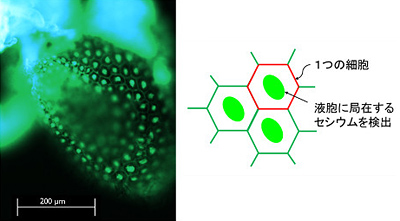

シロイヌナズナ子葉の蛍光イメージ(セシウムグリーンメタノール溶液滴下)。細胞内の液胞と考えられる(提供:物質・材料研究機構)

(独)物質・材料研究機構と(独)理化学研究所は6月16日、原発事故による汚染土壌で育つ植物が放射性セシウムをどこに蓄積するかを可視化することに成功したと発表した。セシウムと結合して蛍光を発する物質を利用、細胞内の分布を画像化した。土壌中のセシウムを効率よく吸い上げて除染する植物品種の開発に役立つという。

■蓄積する機構など細胞レベルで解明へ

植物を使った除染法は、植物によってセシウムが濃縮されることや、山林など土壌剥離が困難な場所でも適用でき、農地の肥沃な土壌撤去の必要もなく、吸収した植物を乾燥・焼却することで廃棄物量を大幅に減少できるなど、多くの利点がある。だた、実用化に際しては、効率的に取り込む植物の選択や品種改良の必要があり、植物のセシウム取り込み機能や取り込み場所など基礎的な知見も欠如している状態だ。

実験では、研究用植物「シロイヌナズナ」の種子を高濃度の炭酸セシウムを含む培地で9日間生長させ、最初に芽として出てきた子葉を凍結乾燥。セシウムと結合して緑色の蛍光を発する化合物「セシウムグリーン」の溶液をかけた。

これに紫外線を照射して蛍光顕微鏡で観察したところ、緑色に蛍光を発する微細な丸い部分が数多く見えた。植物の細胞内には不要物をため込む液胞と呼ばれる微細構造があるため、研究グループはそこにセシウムが集まったとみている。

セシウムグリーンはカリウムと結合した場合も蛍光を発するが、今回の実験では光透過フィルターを使うことでカリウムによる青い蛍光と緑のセシウムの蛍光を見分けられることも確認した。

新手法では、1,000 分の1mm単位の細かさで植物体内のセシウム分布を可視化でき、植物がセシウムを蓄積する仕組みや効率を解明する研究が細胞レベルで可能になる。研究グループは「今後どのような植物にセシウムが濃縮されやすいかや、品種改良を進める上での重要な知見が得られる」と期待している。