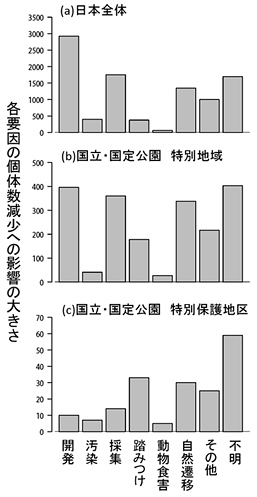

1994-2004年の間での全国の維管束植物の個体数減少要因の集計結果図(提供:国立環境研究所)

(独)国立環境研究所、九州大学などの研究グループは6月16日、個体数の調査記録がある国内の1618種の維管束植物の絶滅リスクを評価したところ、100年後にはこのうちの370~561種が絶滅する可能性があり、これは世界全体の絶滅速度推定値の2~3倍に相当すると発表した。絶滅を避けるためには保護区を拡大するとともに、保全効果をより高めるための管理が重要と指摘している。

■保護区の拡充が重要

維管束植物は、水やミネラル、光合成産物を体内に移送するための管を持つ植物で、コケ類や藻類などを除いた植物を指す。

日本では日本植物分類学会と環境省が、1994-1995年と2003-2004年にほぼ国内全域を対象に維管束植物の個体数分布調査を実施し、1618種の記録を得た。

今回研究グループは、この調査結果をもとに絶滅リスクの定量的評価を実施した。2回の調査の間での個体数の増減を「10年あたりの個体数変化率」とし、これを現存個体数に繰り返し乗じて個体数が1より小さくなるまでの時間(「種の寿命」)を推計した。

その際、将来の個体数変化率の不確実性を考慮し、①同じ種の異なる調査区の個体数変化率と、②異なる種の同じ調査区での変化率を一定の割合で用い算出した。その結果、100年後370~561種の絶滅の可能性が示されたという。

一方、国立・国定公園の区域内外で個体数の減少傾向を比較した調査で、公園内では減少傾向が最大で60%程度改善されていることが分かった。多くの植物の絶滅を回避するためには保護区の拡充が重要であるが、半面、保護区の面積を増やすだけでは絶滅リスクの低減の効果は限定的であることも示されたとしている。研究グループは今後、広域調査を継続的に実施し、予測精度を高めることが重要と指摘している。