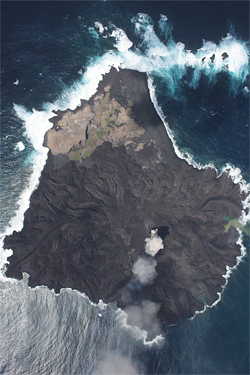

国土地理院が公開した西之島の空中写真の1枚。高度1,400mから無人機で自動撮影した。噴火口からの白い噴煙がはっきりと写っている(提供:国土地理院)

国土交通省の国土地理院は4月14日、東京の南約1,000kmの太平洋上にあって噴火活動が続いている西之島の空中写真を無人航空機で初めて自動撮影することに成功したと発表、その撮影写真を公開した。

西之島の南東約500mの海上で海底噴火による新島の形成が確認されたのは、2013年の11月20日。

新島は、噴火を続けて面積を増やし西之島と一体になり、その噴火活動が続く西之島を有人機で空中から写真撮影することはこれまでも行われ、国土地理院も噴火直後の2013年12月から3回行っている。

今回の撮影は、防衛省と小笠原村(東京都)の協力を得て行われ、3月22日に西之島から約130km離れた小笠原村の父島から無人操縦のプロペラ機を飛ばし、搭載するGNSS(全球衛星測位システム)を使って西之島上空に達し初の自動撮影に成功したもの。

国土地理院は、今回得た西之島の空中写真の判読を既に済ませており、島の最も高い標高が今年の2月16日に同院保有の有人機「くにかぜⅢ」で写真撮影した時より5m高い約71mになっていたという。

また、これまで継続的に溶岩流を噴出してきた溶岩噴出口の北側にも溶岩流噴出の中心となる火口があり、2つの火口から全方向に溶岩流が流れ出して面積の拡大が続いていることが判明したとしている。

海上保安庁が3月25日に行った発表によると、流出した溶岩で新たに形成された陸地は、3月24日時点で東西約1,150m、南北同850m、面積同0.7km2。この面積は、東京ドームの広さの15倍にあたる。