筑波大学と北海道大学の研究グループは12月20日、髪の毛の太さの1,000分の1程度というナノ(ナノは10億分の1)メートルレベルの金の微粒子に光を照射したとき一瞬発生する“電子のさざ波”を画像としてとらえることに成功したと発表した。金のナノ微粒子は、太陽電池などで光を効率よく集める光アンテナとして注目されており、その原理の解明や最適設計に役立つと期待している。

■局在表面プラズモン共鳴の変化を追跡

成功したのは、筑波大の久保敦講師と北大電子科学研究所の三澤弘明教授らの研究グループ。

金のナノ粒子に光を照射すると、金の中にある電子が光と相互作用して「局在表面プラズモン共鳴」と呼ばれる状態になる。これが電子のさざ波で、金を赤く発色させることが知られている。この現象は、中世ヨーロッパのステンドグラスや日本の江戸切子などにも古くから利用されてきた。

この現象による赤い発色は、光を照射し続けたときに次々に電子の波が生まれるために数百年経っても色あせないが、個々の波の寿命はわずか10フェムト秒(フェムトは1,000兆分の1)程度。このため光照射後に波がどのように減衰し消えていくかを観測するのは難しかった。

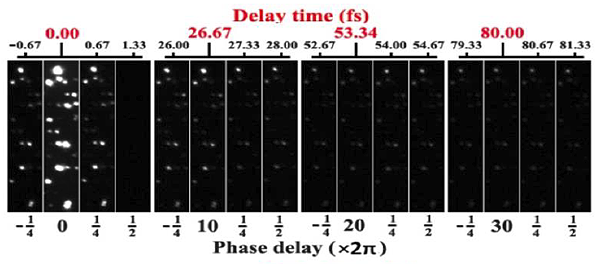

そこで研究グループは、わずか7フェムト秒という短い時間だけ光るパルス状のレーザー光を金ナノ粒子に照射。さらに、すぐ後に2つ目のパルス光を照射してナノ粒子表面で起きる電場の変化などをとらえ、コマ送り写真の要領で画像化した。この結果、電子の波である局在表面プラズモン共鳴の変化を追跡できた。

今回の結果について研究グループは、金ナノ粒子が光エネルギーを取り込んで凝集できることが示せたとして、「今後、光アンテナを用いた太陽電池などの光エネルギー変換素子の高効率化に利用される」と期待している。

コマ送りの要領で電子のさざ波を画像化(提供:筑波大)