(独)物質・材料研究機構は12月16日、炭素原子の超極薄シート「グラフェン」で中空の3次元構造体を作る技術を開発したと発表した。特異な物性を示し、様々な応用が期待されるグラフェンの活用に欠かせない技術で、成功したのは世界で初めて。電気自動車や携帯電子機器の急速充放電用の蓄電器として期待される高性能キャパシタの電極材料などへの応用が期待できる。

■強度不足という課題克服

グラフェンの3次元構造体を作る試みはこれまでもいくつかあったが、いずれも強度不足などの問題があった。そこで研究グループは、温めて柔らかくした飴に息を吹き入れて膨らます「吹き飴技法」にヒントを得て、新しい技術「ケミカル風船法」の開発に取り組んだ。

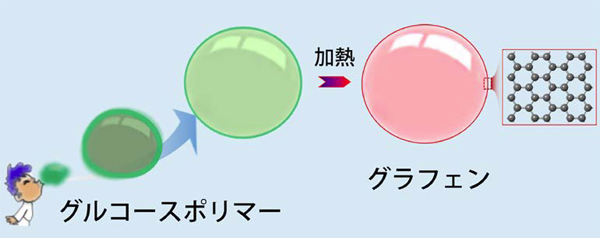

新技術では、まず砂糖(グルコース)と塩化アンモニウムの混合物を約250℃で加熱、シロップ状の高分子を作る。こうすると塩化アンモニウムからアンモニアガスが放出され、ポリマーに多数の気泡ができる。気泡は大きく膨らむほど境目の皮が薄くなるので、この段階で1350℃に加熱するとグラフェンに変化、3次元構造体ができる。

気泡の皮は、炭素原子1個分の厚さのグラフェンが単層または数層重なった多角形。これら数枚が張り子のように貼りあわせられた形で中空の多面体になっていた。この多面体は3~4個が互いに辺を共有する形で結合、十分な機械強度を持つグラフェンの3次元構造体を構成している。

構造体を電極としてキャパシタに用いたところ、電気自動車などに使われている市販のスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサー)と同程度のエネルギー密度を維持しながら、最大出力密度も1kg当たり893kwと極めて高い性能を持つことが確認できた。カーボン系材料を用いた従来のキャパシタより1桁以上高い性能という。

新技術では、極めて安い原料で効率よく構造体を作れ、トン単位での量産化も可能という。また、グラフェンだけでなく窒化ホウ素や炭窒化ホウ素など様々な組成の3次元ナノ構造体の合成にも広く応用できると研究グループは期待している。

「吹き飴技法」をヒントにしたグラフェン3次元構造体製造法「ケミカル風船法」の模式図(提供:物質・材料研究機構)