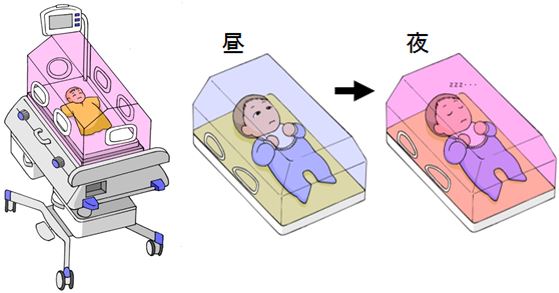

(独)産業技術総合研究所と国立精神・神経医療研究センターは4月25日、早産のために低体重で生まれた赤ちゃんの発育を促す保育器用の新技術を開発したと発表した。赤ちゃんが知覚可能な波長の光だけを電気スイッチで遮断できる調光型光フィルターを開発したもので、保育器の透明部分に利用すれば内部の様子を見守れる状態を維持しながら、赤ちゃんに対しては体重増加に役立つ夜の暗さと昼の明るさをいつでも提供できる。

■外からは見守り、赤ちゃんには眠りの夜

早産で生まれた赤ちゃんは、24時間同じ明るさで育てるより昼夜のある環境で育てる方が、体重が増加しやすいことが知られている。しかし、新生児集中治療室は治療のために夜間も完全に暗くならない場合が少なくなかった。

そこで研究グループは、赤ちゃんにとっては夜の暗さを感じてもらいながら、外部からはいつでも内部を見守れる保育器の実現を検討した。そのために、まず早産の赤ちゃんの光知覚の特徴を調べた。その結果、妊娠40週目ぐらいまでの期間は、だいだい色の波長600nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)以下の光は知覚できるが、それより波長の長い赤い光は大人には見えても赤ちゃんには知覚できないことを突き止めた。

研究グループは、産総研が以前から研究に取り組んでいた調光ミラーデバイスと呼ぶ材料に注目。大人には見える赤系統の光には透明性を維持しながら、赤ちゃんが知覚している、より短い波長の黄色や緑、青色の光はスイッチ一つで遮断できる調光型光フィルターの開発に取り組んだ。

今回、マグネシウム・イリジウム合金薄膜を利用することで、数V(ボルト)の電圧で透明性や色などの光学特性を自由に切り替えられるフィルターの開発に成功した。このフィルターは、透明なガラス板やプラスチック板の上にも容易に形成できるという。

このため、研究グループは「人工保育器の透明フード部分に利用すれば、早産児の発達を支援でき新生児医療の水準をさらに底上げできる」と期待している。

調光型光フィルターを利用した保育器の概要。調光型光フィルターで赤ちゃんは人工的な夜を体験する(提供:産業技術総合研究所)