(独)産業技術総合研究所は9月1日、銅や鉄、その酸化物などをレーザーで効率よく直径数百nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)の超微細な「サブマイクロメートル球状粒子」にする技術を開発したと発表した。

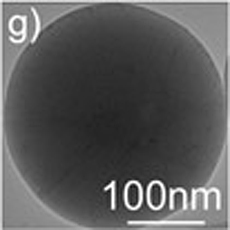

サブマイクロメートル球状粒子は、直径が1μm(マイクロメートル、1μmは100万分の1m )以下の球状粒子のことで、ポリマーやガラスなど非晶質では作製できたが、今回のような結晶性の物質では一部の貴金属を除いて作製が困難だった。同研究所は、今回の成果が光学やバイオ医療、化学などの分野の新機能材料の開発や結晶性物質の新たな応用の開拓につながることを期待している。

開発したのは、同研究所高密度界面ナノ構造グループの越崎直人研究グループ長。新製法では、まず原料物質をnmサイズの粉末にして液体中に分散させ、パルスレーザーを照射、原料だけを1000ºC以上に加熱し溶融する。溶けた原料は、表面張力によって球形の液滴となるが、加熱にパルス幅が10ナノ秒(1億分の1秒)以下のレーザーを使うため周囲の液体によって一瞬のうちに熱を奪われ、結晶性物質であっても球形のまま固まる。

この製法では、ある範囲内ならば照射レーザーのエネルギーを高くすることで球状粒子の直径も制御できるという。

また、同じ原料を使っても、それを分散させる液体を適切に選ぶことで、作製時に起きる液体成分との化学反応によって様々な粒子を生み出せるのも特徴。たとえば、ホウ素粉末を原料にして有機溶媒中で作製すると、高耐熱性の超硬材料である炭化ホウ素のサブマイクロメートル粒子が得られるという。

詳しくはこちら |  |

| 新技術で得られた酸化銅のサブマイクロメートル球状粒子(提供:産業技術総合研究所) |

|