機能性たんぱく質を大量に生産できる植物を開発―野生並みに成長し、種子を作り次世代継代も可能:産業技術総合研究所

(2025年10月1日発表)

(国)産業技術総合研究所は10月1日、ワクチン抗原や酵素などといった機能性たんぱく質を効率よく大量に生産できる植物を開発したと発表した。高価な機能性たんぱく質の生産コスト低減や安定供給が期待されるという。

医薬品や試薬などに活用されている機能性たんぱく質は、一般に目的のたんぱく質の設計図となる遺伝子を動物細胞や微生物に導入して生産されている。しかし、大量生産するには設備費がかさみ、病原体やウイルスが混入するリスクもあることから、近年、遺伝子を植物に導入して植物体内で生産する方法が、安全性や生産コスト面で優位とみられ、研究されている。

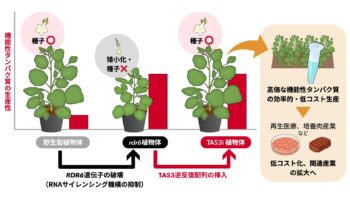

ただ、植物にはウイルスなどの外敵から身を守るために「RNAサイレンシング機構」という外来遺伝子の発現を抑制する仕組みが備わっており、この仕組みによって、目的とする機能性たんぱく質の生産効率が下がるという問題がある。

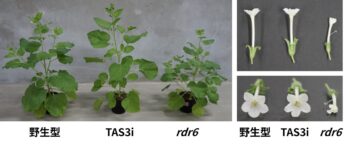

そこで産総研はこれを解決するため、RNAサイレンシング機構を抑制することを目指し、その中心的な役割を担うRDR6遺伝子を壊したrdr6植物体を開発してきた。ところが、このrdr6植物体は、機能性たんぱく質の生産においては高い能力を持つ半面、野生体のようには大きく成長できず、種子も形成されないという欠点があった。

産総研は今回、これらの欠点を解決し、RNAサイレンシング機構を抑制しつつ、併せて正常な形態形成を維持する植物体を作出、機能性たんぱく質を大量に効率よく生産できる植物を開発した。

研究チームが注目したのは、植物の形態形成に関与するTAS3というDNA配列。このTAS3の逆反復配列をrdr6植物体に導入する遺伝子組み換えを実施した。その結果、機能性たんぱく質の高い生産能力に加え、野生型植物と同程度の大きさに成長して、種子も形成する実用性を備えた「TAS3i植物体」を作り出すことに成功した。種子が得られるので次世代へと継代できる。

再生医療や培養肉産業では、細胞培養に用いる高価な機能性たんぱく質が大量に必要とされており、それらの供給コストが課題になっている。開発した植物体で機能性たんぱく質を生産・供給すれば、細胞培養にかかるコストの大幅な削減が期待されるとしている。