コメのたんぱく質量倍増へ―麹菌で食糧問題解決も:農業・食品産業技術総合研究機構

(2025年8月1日発表)

味噌や酒造りに欠かせない日本伝統の麹づくりで食用たんぱく質を。(国)農業・食品産業技術総合研究機構は8月1日、トウモロコシやコメに含まれるたんぱく質量を麹菌で短期間に1.6~2.3倍に増やす技術を開発したと発表した。新しい食品素材としての利用だけでなく、世界人口の急増で畜産物からの供給には限界があるとされるたんぱく質の需要増加への対応に貢献できると期待している。

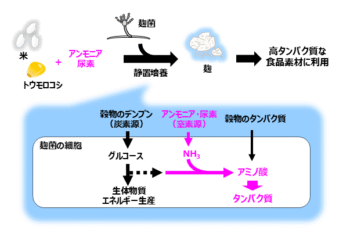

開発したのは、コメやトウモロコシを栄養にして麹を培養する際に、アンモニアや尿素などの安価な窒素化合物を加える方法。実験ではこれに無機塩類や麹菌の胞子を混合して30℃で4日間発酵させ、培養物に含まれるたんぱく質の量を測定した。

その結果、発酵前に比べてたんぱく質の量がコメで2.3倍、トウモロコシで1.6倍に増えた。コメやトウモロコシに含まれるたんぱく質は必須アミノ酸のリジンの比率が低いが、麹菌を使うことでその比率が高まってたんぱく質の質が向上しリジン含有量(乾燥重量)もコメで最大12.3%、トウモロコシで13.2%に増えた。

コメやトウモロコシなどの穀物にはもともとたんぱく質が5~10%しか含まれていないが、麹菌には30~40%含まれる。このため麹菌が発酵の過程で自然環境中にあるアンモニアなどの無機窒素源を利用して、たんぱく質を自ら合成する「窒素同化個体発酵」が起きたと考えられるという。

桃色で示した反応がたんぱく質の増加に寄与 (提供:農研機構)

生物が持つたんぱく質は20種類のアミノ酸で作られているが、動物は自分の体内では作れず食品から摂取するしかない必須アミノ酸が8種類ある。このうちリジンの比率がたんぱく質の「質」を決める特に重要なアミノ酸とされるが、今回の実験でリジンの比率をコメで1.4倍に、トウモロコシで1.6倍に増加させられることを確認した。

乾燥重量で1kgのトウモロコシを牛に食べさせて得られるたんぱく質の量は5.1gだが、今回の方法ならわずか4日間で124gと5倍近いたんぱく質が得られるという。このため農研機構は今後、培養条件などをさらに検討してたんぱく質の含有量向上を目指し、世界的なたんぱく質需要の増加に対応できるようにしたいとしている。