「紅いも」の新品種を開発―沖縄全域で来年から栽培へ:農業・食品産業技術総合研究機構

(2025年10月28日発表)

(国)農業・食品産業技術総合研究機構は10月28日、高収量で、病害に強く、食味に優れる「紅いも(べにいも)」の新品種を開発したと発表した。紅いもは、沖縄県の特産品。農研機構は、この新品種を「Hai-Sai(はいさい)すいーと」と名付け、来年から沖縄県全域で栽培が開始される予定という。

「Hai-Saiすいーと」は、「沖夢紫」に比べて多収で、いもの形状や揃いが良いのが特徴。(提供:農研機構)

紅いもは、沖縄県で栽培される紫かんしょ(紫サツマイモ)の総称。美しい赤紫の色と独特の甘さを持つことから土産品として人気があり、さらに近年は食物繊維やミネラル、ビタミンを含むことから健康食品の一つとして注目されている。

ところが、2018年糸状菌(かび)により、かんしょ株が枯死する基腐病(もとぐされびょう)が沖縄県内で見つかり、紅いもを含むかんしょ栽培は大きな影響を受け生産量の大幅減少に見舞われた。

こうしたことから農研機構は、基腐病に抵抗性を持ち高収量な青果用紅いも作りに取り組み、今回の成果を得ることに成功した。

新品種は、1a(アール、1 aは100㎡)当たりの収量が従来の紅いも「沖夢紫」の約2.8倍の282㎏に達し、1株にできる紅いもの個数が4倍近くになることが沖縄県糸満市での育成で分かった。

紅いもが中国から沖縄に伝わったのは1600年代初頭のことといわれ、それが特産品までになったのは、紅いもの栽培に適している水はけの良い石灰質の土壌が沖縄に多いことが大きな理由だったとされている。今回開発された新品種は、土壌を選ばないといっている。

今後については、離島を含む沖縄県の全域で来年から栽培が開始される予定で、2028年に30ha(ヘクタール、1haは1万㎡)の普及を目指している。

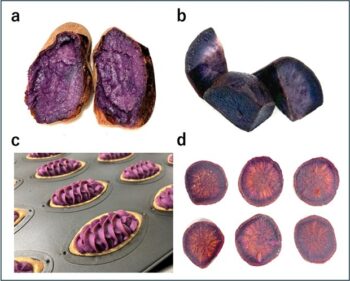

a:焼きいも、 b:ダイスカット、 c:紅芋タルト、 d:チップス (提供:農研機構)