「サワガニ」の複雑な生存分布を解明―次世代シーケンサー使った遺伝解析で:摂南大学/和歌山県立自然博物館/京都大学/産業技術総合研究所

(2025年7月16日発表)

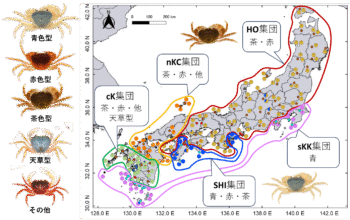

(国)産業技術総合研究所は7月16日、摂南大学、和歌山県立自然博物館、京都大学の研究グループと共同で綺麗な水が流れる河川で見られる生物「サワガニ」の複雑な生存分布を解析、日本列島に広く分布するサワガニは大きく5つの集団に分かれ、体の色(体色)が棲息する地域によって異なると発表した。

サワガニは、カニの一種。大きさは、2~3cmと小さく、沢(渓流)や小川の上流域から中流域に棲息する。北海道から鹿児島県のトカラ列島まで広く分布し、古くから食用にされてきた。

ふ化した時の色は黄褐色だが、成長するにつれ変化し、甲羅などの体色が地域によって異なることが古くから知られ、これまでは茶色型、赤色型、青色型の3タイプに分けられるとされてきた。

しかし、遺伝的な構造と体色との関係性は、分かっていなかった。

それを今回の研究では、これまで行われていなかった次世代シーケンサーを用いてのゲノム解析を行い詳細な遺伝構造を日本全域にわたって明らかにし体色タイプの地域性を検証した。

シーケンサーは、遺伝情報が書き込まれたDNA(デオキシリボ核酸)の塩基配列を解読することができる解析装置。次世代シーケンサーは、数百万にも及ぶDNAの塩基配列が短時間に決定できるといわれる中でも最新の装置だが、これまでこれを使ってサワガニの分布を網羅的にサンプリングしゲノム解析を行った研究はなかった。

今回の研究では、日本列島の217の地点から合計504固体のサワガニの標本を集め次世代シーケンサーを使って、体色タイプの地域性を調べた。

その結果、サワガニの体色は3タイプではなく茶色型、赤色型、青色型、天草型、その他の大きく5集団に分かれ、茶色型が全国的に広くみられる一方、赤色型や青色型など他のタイプは局所的であることが分かった。

「サワガニは、場所によって体色がこんなに違うのはなぜだろう?、という素朴な疑問から研究は始まった。全国を駆け回りサワガニを集めました。この研究成果は、日本列島の陸水生物の分布がどのように形作られてきたかを理解する上で重要な知見になる」と研究グループは話している。