「稲わら」からバイオエタノール―実用化への課題解決する方法見つける:農業・食品産業技術総合研究機構ほか

(2025年10月14日発表)

(国)農業・食品産業技術総合研究機構と足立石灰工業(株)は共同で10月14日、国産バイオエタノールの原料として期待される「稲わら」を高密度に圧縮し輸送、貯蔵し易くする方法を見つけたと発表した。

バイオエタノールは、サトウキビやトウモロコシなどのバイオマス(生物資源)を発酵させ蒸留することで得られるエタノールのこと。原理的には、炭水化物を含む生物由来の資源であれば何からでも作れるところから枯渇の心配がない次世代エネルギーの一つになるものと期待されている。

既に海外では、バイオエタノールをガソリンに混合して販売するスタンドが登場しており、我が国でも2030年までにバイオエタノールを10%混合したガソリンの供給が始まると見られている。

そこで、バイオエタノールの原料として浮上しているのが稲わら。毎年米を収穫した後に日本全国の水田で大量に発生している国産バイオマスで、発酵性の糖を含みバイオエタノールに変換すれば燃料になる。

しかし、稲わらは、空隙が多くかさばるために、輸送や貯蔵の効率が悪く、遠方まで低コストで安定供給するのが難しいという実用にあたっての問題を抱えている。

こうしたことから、稲わらを圧縮することにより輸送し易くしてバイオエタノールの製造現場に効率的に安定供給できるようにする仕組みを構築することが必要になると見られている

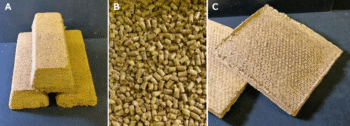

今回の研究は、その稲わらの課題を解決し今後のバイオエタノール時代到来に備えようと行ったもので「CaPPAプロセス」と呼び、裁断した稲わらに石灰と水を加え、常温で静置する石灰処理を加えると圧縮し易くなると共に酵素糖化され易くなり、かさばらない高密度な棒状成形物・ペレット・板状成形物といった一次加工物が得られるようになることを見つけた。

得られる高密度な一次加工物は、長期間貯蔵した後でも、酵素・微生物を活用するバイオプロセスに直接使うことができる。また、バイオエタノール生産だけでなく、飼料生産などにも利用できるという。

稲わらを高密度化する研究は、これまでにもアンモニアや塩酸を使う方法が報告されているが、今回のCaPPAプロセスは劇物や高度な反応装置を使わないのも特徴で、「(稲作の)地域への足早な展開力を持つものと期待される」と農研機構は見ている。

今後は、実証に向けた検討を行い、小規模から導入できる設備・装置の開発をバイオ企業などと連携して進めるとしている。