「南岸低気圧」のメカニズムを解明―春に頻繁に発生、大雨・大雪もたらす:筑波大学ほか

(2025年4月15日発表)

筑波大学などの共同研究グループは4月15日、日本の太平洋側で発生する「南岸低気圧(なんがんていきあつ)」がなぜ春に活発になるのかを解明したと発表した。

気象予報の分野では“南低”とも略されるこの低気圧は、大雨や大雪をもたらし、春に多く発生することが過去の研究から知られているが、なぜ春に頻発するのかは解明されていなかった。

今回、筑波大学と東京大学、京都大学の研究グループは、南岸低気圧の活動が春に活発になるメカニズムを明らかにした。

日本の周辺は、西から東へ低気圧が頻繁に通過している。

南岸低気圧は、その内の日本列島南岸を発達しながら東に進んでいく低気圧のこと。厳密には、四国沖や東シナ海などで発生して日本列島南岸を沿うように進む移動性の強い低気圧で、日本の南岸にさしかかった頃に最盛期を迎える。

毎年のように発生していて、太平洋側の人口・産業集積地帯に時として大雨や大雪をもたらし、農業をはじめとする各種の産業や交通、物流、発電など社会や経済に大きな影響を及ぼしている。特に、関東平野の大雪のほとんどは南岸低気圧によるものといわれている。

そうしたことから共同研究グループは、全球(地球全体)の大気データから移動性低気圧を抽出する手法を開発してこれまでに北太平洋の高気圧・低気圧の季節性や近年の変化、短い時間で急激に発達するいわゆる「爆弾低気圧」の増加メカニズムなどを明らかにしてきた。

今回の研究では、その手法を過去40年間(1979~2018年)にわたる全球大気データに適用して南岸低気圧がどのようなメカニズムで生まれているのかを調べた。

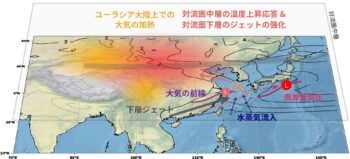

その結果、冬から春にかけて日本の西にある広大なユーラシア大陸で大気が暖められるのに伴い、大陸上で低気圧性の流れが生まれて、中国の華南から東シナ海にかけての対流圏下層でジェット気流が発達。東シナ海周辺で大気の前線が多く発生し、低気圧が発生しやすくなって南からの水蒸気と雨を伴いながら発達・東進して本州南岸に達することが分かった。これが南岸低気圧の活動が春に活発になる理由という。

研究グループは「日本および東アジア域の季節予報の精度向上や、温暖化の地域的な影響の理解深化に貢献するものと期待される」といっている。