セミの一種「ツクツクボウシ」で新たな発見―規則的に2種類の鳴き声を発してる:筑波大学

(2025年4月22日発表)

筑波大学は4月22日、セミの一種「ツクツクボウシ」の鳴き方で新たな発見をしたと発表した。

ツクツクボウシは、夏から初秋にかけて発生し、オスは大きな声で鳴く。成虫の体長は30mm前後。平地から山地まで日本中に幅広く生息している。このセミの鳴き声には、「オーシンツクツク、オーシンツクツク」というリズミカルな心地の良い鳴き声だけでなく、耳を澄ますとそれとはまったく異なるもう一つ別の鳴き声が聞こえてくる。

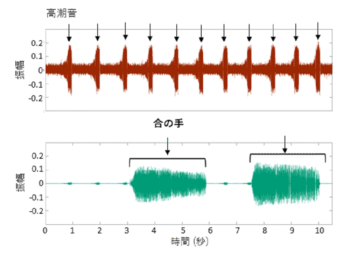

その2つの鳴き声の内オーシンツクツクと聞こえる方は「高潮音」と呼び、「ジューッ」と聞こえるもう一方の鳴き声は「合いの手(あいのて)」といわれている。

夏になると、公園などではたくさんのツクツクボウシが鳴き、大きな声で鳴いているのはオス。

そして、2匹のオスの距離(間隔)が近くなると一方のオスが高潮音を発するのに対しもう一方が合いの手を発するようになる。

しかし、ツクツクボウシが高潮音と合いの手の2種類の声をどう分けて発しているのかはこれまで分かっていなかった。

また、合いの手をいつ発しているのかその発するタイミングについても分かっていなかった。

今回の研究では、室内でツクツクボウシのオス2匹を150cmまで近づけて配置し、その状況下でのツクツクボウシの鳴き声を録音する実験を繰り返して行なった。

その結果、23のペア(46匹)の鳴き声の計測に成功、鳴き声を発したペアの83%のペア(23ペア中19ペア)で高潮音と合いの手の組み合わせを観測した。

さらに、合いの手を安定して発した23匹の個体の内の96%(23匹中22匹)で、相手が高潮音を発したその「直後」に合いの手を発するという規則性があることを発見した。

ツクツクボウシのオスを2匹近づけて置くと、一方の高潮音に対して、もう一方が合いの手を発することはこれまでにも知られていたが、一方が高潮音を発したその「直後」にもう一方が合いの手を発する規則性を持っていることの発見は初めてという。

研究グループは、ツクツクボウシの規則的な鳴き方が繁殖行動や縄張りの維持などに対して果たす役割についてさらに検証する必要があると見ている。