(独)国立科学博物館は2月29日、奄美大島で発見された植物がチャルメルソウ属の新種であることを確認したと発表した。世界でもこれまで56年間チャルメルソウの新種の発見はされていなかった。つくば市(茨城)の同博物館筑波実験植物園では3月21日までこの新種の開花株を特別展示する。

■筑波実験植物園で3月21日まで特別展示

新種とされたチャルメルソウは平成23年3月に奄美大島(鹿児島)在住の生物研究家の森田秀一氏が奄美大島の山中で見つけたもの。標本が地元の植物研究家を通して国立科学博物館に送られてきた。

チャルメルソウは果実の形が楽器のチャルメラに似ていることから付けられたという。ユキノシタ科の多年草で、渓流に沿った湿った場所に生育する。北米と東アジアの温帯林に分布し、わが国では本州中部から四国、九州に分布。花の形など地域での違いが見られるという。世界で20種が知られている。

チャルメルソウの新種発見は、昭和34年に東京科学博物館(現国立科学博物館)の大井次三郎博士がミカワチャルメルソウを発見して以来のこと。また、国内では屋久島に生育するヒメチャルメルソウが分布の南限とされ、これまで奄美大島にはチャルメルソウの仲間は生育しないと考えられてきた。

同博物館で奄美大島から送られてきた植物の形態や遺伝子情報などを調べたところ、チャルメルソウの新種と判明、「アマミチャルメルソウ」と名付けた。奄美での自生地は、ごく狭い範囲に限られ、個体数も推定1,000以下。同博物館では、「些細な人為的影響でも存続が危ぶまれる状況(絶滅危惧IB類に相当)」として、自生地の厳重保護が重要としている。

筑波実験植物園では、現在、研究用に約10株の新種の増殖をしており、研究用に全国の植物園に配布するなどして絶滅のリスク軽減を進めるという。

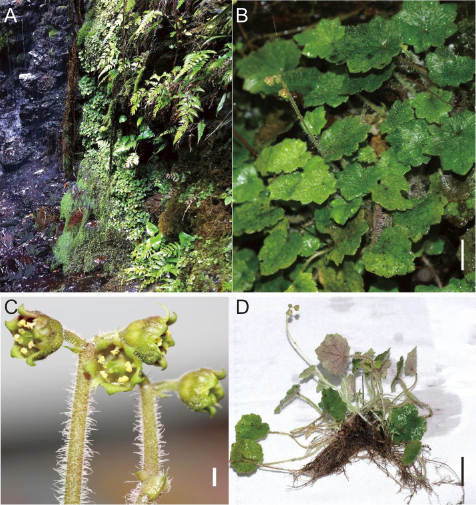

Aはアマミチャルメルソウの自生地での様子。小さい滝の水しぶきがかかるような岩上に群生している。Bは開花株。Cは花の拡大写真。花弁は退化傾向。雄しべは5本で中央に二股に分かれた雌しべがある。Dは研究用に採取され、国立科学博物館標本庫に収蔵された株。B~Dの縮尺を示す棒線の長さは1cm(提供:(独)国立科学博物館)