(国)産業技術総合研究所と北海道大学は7月14日、昆虫が細菌を共生させるために進化させた特殊な細胞がどのように形成されるかを解明したと発表した。カメムシが卵から幼虫を経て成虫になっていく発生の過程で、体の形を作るのに重要な役割を果たしている遺伝子がこの細胞作りに使われていることを突き止めた。分子レベルでの共生の理解や細菌の感染制御技術の開発などにつながるという。

■細菌の感染制御技術の開発へ貢献も

必要な栄養素などを得るために細菌を体内に住まわせる共生関係は多くの昆虫で見られ、そうした共生細菌を卵で次世代の昆虫に引き継ぐことも知られている。ただ、共生細菌が集中する「菌細胞」と呼ばれる細胞が、昆虫体内でどのように形成されるかはナゾとされていた。

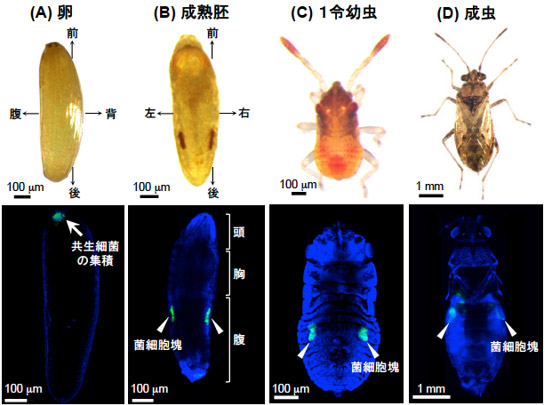

研究グループは、体長5mmほどのヒメナガカメムシを対象に菌細胞が体内でどのように形成されていくかを解析した。まず、産卵直後の卵から幼虫を経て成虫になるまで、どの部分に細菌が集中しているかを蛍光顕微鏡で調べた。

その結果、産卵直後には昆虫の頭になる卵の前端部に細菌が集中、その後で卵が細胞分裂を重ねて胚から幼虫、成虫に育っていくにしたがって昆虫の腹部両側に移動していく様子が観察できた。細菌は途中で腹部の左右6対の点状部分に集中したが、産卵後約96時間後には最終的に腹部の左右1対の部分に集まる様子が観察され、そこに菌細胞の塊が形成されたことが確認できた。

さらに、この菌細胞形成の過程にヒメナガカメムシがもともと持っている遺伝子がどのように関与しているかを解析した。そのため研究グループは、動物が体の形を作る際に働く「ホメオティック遺伝子」と呼ばれる一連の遺伝子に注目、その働きを止めたときに何が起きるかを調べた。その結果、ショウジョウバエで見つかっていた昆虫のハネや脚の形成を制御する遺伝子の働きを妨げると、ヒメナガカメムシの腹部に菌細胞がうまく形成されないことが分かった。

研究グループは、進化発生学で長年のナゾだった昆虫と細菌の高度な共生関係を支える菌細胞の形成機構の理解が大きく進展したという。

ヒメナガカメムシ体内の共生細菌と菌細胞塊の分布。(A)は 卵。(B)は 成熟胚。(C)は 1令幼虫。(D)は 成虫。上段は明視野像、下段は共焦点蛍光顕微鏡像。緑色は共生細菌、青色は核DNAを示す(提供:(国)産業技術総合研究所)