(国)産業技術総合研究所は7月14日、インクジェット式プリンターの原理を使って2種類のマイクロ液滴で均質な単結晶薄膜を作る際の物理的なナゾを解明したと発表した。異なる液滴の表面張力の差などが影響していたことが分かった。この液滴の振る舞いの解明で、印刷技術を使って電子デバイスを製造するプリンテッドエレクトロニクス技術の研究開発が加速すると期待される。

■液滴間の表面張力差による現象と突き止め

マイクロ液滴とは、1滴の体積がわずか数ピコリットル(ピコは1兆分の1)から数十ピコリットルのごく微量の液滴をいう。家庭用のインクジェットプリンターは、このマイクロ液滴の顔料を電子的に調整しながら、用紙に吹き付けて文字や絵柄を印刷する。単結晶薄膜は、顔料の代わりに半導体材料や金属材料の微粉末を溶剤で溶かしたものを、分子、原子レベルで基板に吹き付ける方法で作った。

産総研は、これまで材料を高濃度に溶解させたインクと、材料を溶かしにくいインクを同時に吹き付けることによって、インク液滴の表面近くで均質な半導体薄膜ができることを見つけていた。しかし、なぜ均質な薄膜ができるのかのメカニズムは不明だった。

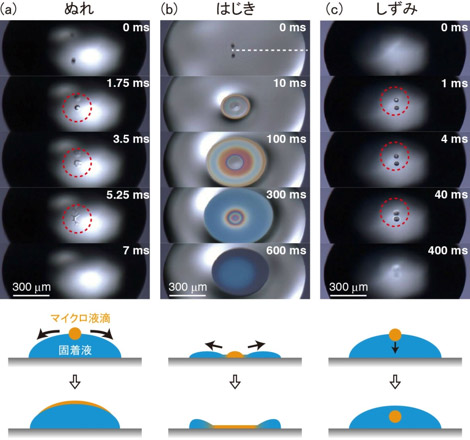

解明には高速度カメラ付きの顕微鏡を使って、マイクロ液滴と基板上に付着した固着液滴が混合する様子を詳細に観察した。その結果、液体の組み合わせや体積、表面張力の差などにより「ぬれ」や「はじき」などと呼ばれる3種類の様相が現れた。

「ぬれ」は、マイクロ液滴が表面張力の大きな固着液面の上に素早くぬれ広がり、均質な薄い液体層を作り、薄膜を形成する。一方「はじき」は、表面張力の小さなマイクロ液滴が固着液滴を突き抜けてぬれ広がり、周囲にリング形状を作る。「ぬれ」も「はじき」も、2種類の液滴間の表面張力差によって起きる特有な現象と分かった。

また、基板上の固着液滴の体積が減ると「ぬれ」から「はじき」に変化した。「ぬれ」状態に維持することで、固着液滴の気体と液体の界面付近で固体薄膜が析出し、その後、溶媒が蒸発すると、領域全体を覆う均質性の高い薄膜が作られることを確かめた。

こうした結果から、印刷技術の高度化への基盤は確立した、としている。今後は、半導体デバイスの高性能化と安定性の向上を図る。さらに、金属配線や誘電体などをインクジェット化して組み合わせ、すべてを印刷法によって高性能の電子デバイスの試作に取り組む。将来は電子ペーパーや折り曲げ自在のディスプレーが高速に低価格で製造できるものと期待している。

マイクロ液滴で見られる3種の混合挙動。上は、(a) 『ぬれ』、 (b) 『はじき』、 (c) 『しずみ』 を観察したコマ撮り連続写真。下は、各挙動の模式図(提供:(国)産業技術総合研究所)