(独)産業技術総合研究所は3月6日、太陽光エネルギーで水を分解し水素と多様な化学薬品を同時につくる技術を開発したと発表した。太陽光を化学エネルギーに変換する効率は水素だけを作る場合の1.6倍を達成した。将来的に経済性の高い太陽光エネルギーの利用技術になると期待している。

■過硫酸や次亜塩素酸塩などの酸化剤を生成

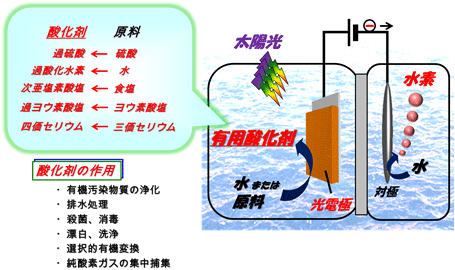

食塩水などを電気分解すれば陽極側で酸素が、陰極側で水素が得られることはよく知られている。この反応を利用して太陽光で水素エネルギーを製造する試みが注目されているが、陽極側で付加価値の高い生成物を効率よく作る試みはあまりなかった。

今回、陽極として多孔質酸化タングステン膜やバナジン酸ビスマスという半導体を用いた光電極を開発。太陽光をあてることで工業用原料として使われるさまざまな酸化剤を水素と一緒につくることに成功した。光電極は、例えば導電性ガラスの表面にタングステン酸イオンを含む溶液を薄くつけて焼成するといった簡単な方法で作ることができた。

タングステンの光電極に太陽光を照射、硫酸や食塩など5種類の水溶液を電気分解したところ、過硫酸や次亜塩素酸塩などの酸化剤が効率よく製造できた。特に硫酸水溶液では酸素の発生は観測されず、流れた電流のほぼ100%が過硫酸の生成に使われた。この反応を従来の金属電極で進行させるには理論上2.1V(ボルト)以上の電圧が必要だが、0.6Vからでも反応を進めることができたという。

太陽光から化学エネルギーへの変換効率は従来の1.35%から2.2%に達した。新技術では他の電源で補助電圧をかけながら反応を進めるが、この変換効率は補助電源による寄与分を除いた効率だ。一方、通常の白金電極では、2~3Vの電圧をかけても過硫酸はほとんどできず酸素だけが発生した。

バナジン酸ビスマスの光電極を使って食塩水を分解する実験でも、漂白剤や飲料水の消毒用に広く使われる次亜塩素酸塩が生成できた。この場合も、電流の約46%が次亜塩素酸塩の生成に使われた。

産総研は、今回の光電極に使った半導体以外にも高付加価値の化学薬品が作れる半導体の存在を確認している。今後はそれらも含めてより高い変換効率を実現し、低コストの水素製造や省エネルギー水浄化システムの開発などにつなげたいとしている。

太陽光と光電極による高付加価値な酸化剤と水素の製造(提供:(独)産業技術総合研究所)