筑波大学は1月21日、試合中のサッカー選手がどこを見ているかを分析した研究結果を発表した。パス回しをする際の選手の眼球運動を計測、上手な選手ほど誰もいないスペースより他の選手を見ていることがわかった。試合中の状況判断では選手よりもスペースに注目するよう指導するのがこれまで一般的だった。今後の指導法の改善などに役立てられると期待される。

■実際のプレーを再現、眼球運動を計測

筑波大体育系の浅井武教授、大学院生の夏原隆之さんらの研究グループが明らかにした。筑波大サッカー部の選手30人の協力を得て、実際のプレー環境を映像などで再現しながら選手にパス動作をしてもらい、そのときの眼球運動を計測した。

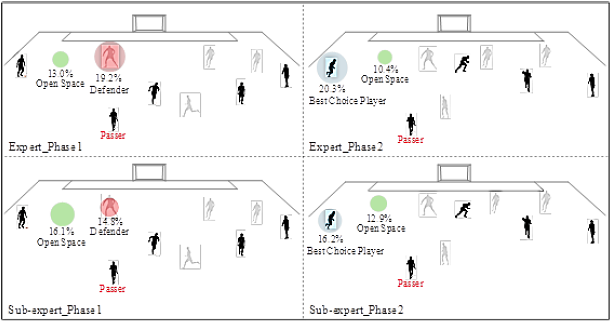

その結果、攻撃側の選手がボールを持った味方からパスを受けるとき、平均レベルの選手は視線の13%をスペースに向けていた。一方、レベルの高い選手は約20%を相手側(守備側)選手に向けていた。味方からパスされたボールを次に味方選手にパスする直前の状況でも、同様の結果が得られた。

また、レベルの高い選手はパスを受ける前とパスする前では、見る対象を相手選手から味方選手に素早く切り替えていた。まず相手側の守備のすきを見つけ、その後すぐにパスをする味方選手の動きや走り込む位置、周辺状況などを的確にとらえて正確にパスしようとしているためだと研究グループは考えている。

今回の成果について、研究グループは「サッカーで的確な状況判断を下すには、いつ何を見るかが重要だということを示している」として、今後、状況判断に関するトレーニング法や指導法の研究に役立つと期待している。

競技レベルの高い選手(上)と平均レベルの選手(下) が、パスを受ける前 (Phase 1) とパス をする前(Phase 2)の各状況で見ていた場所の違いを示した概略図 (黒で表した選手は攻撃者 、灰色で表した選手は守備者、相手選手(守備者)を赤い円、味方選手を青い円、 スペースを緑の円で囲っており、円の大きさは見ていた時間の相対的な長さを示す)。競技レベルの高い選手は平均 レベルの選手に比べて、パスを受ける前の状況では( Phase 1)相手選手に長い時間視線を向け、パスをする前の状況では(Phase 2)パスを狙った味方選手をより長 く見ていた(提供:筑波大学)