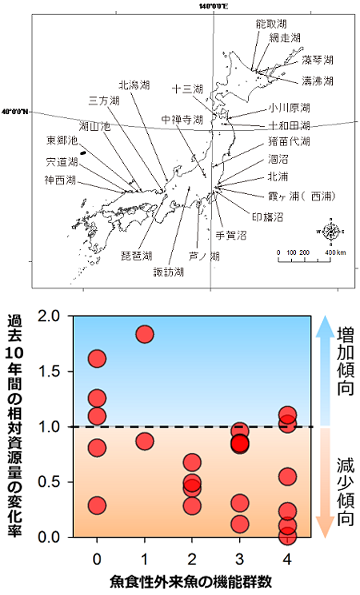

上は、資源量評価を行った23湖沼。下は、過去10年間(1998-2008年)の相対資源量の変化率と魚食性外来魚の機能群数の関係。それぞれの点は23湖沼を示しており、変化率が1.0以下の場合、相対資源量の減少、1.0以上なら増加を示している(提供:(独)国立環境研究所)

(独)国立環境研究所は1月22日、日本の主要な23湖沼の過去50年間における漁獲資源量の変化を明らかにしたと発表した。それによると、近年、多くの湖沼で漁獲資源量の減少が認められ、魚食性外来魚の侵入が資源量の減少に大きく影響していることがつかめたという。全国の湖沼における漁獲資源量の長期的、定量的な解明はこれが初めてで、同研究所では湖沼の資源管理や生態系管理に活用されることを期待している。

■資源管理や生態系管理に活用期待

海洋の漁獲資源量の評価や調査研究は数多くあるが、湖沼の漁獲資源量についてはほとんど調べられたことがない。そこで同研究所の研究チームは、農林水産省が収集・蓄積してきた漁獲関連統計データに一定の統計処理を施すことにより、漁獲資源量の指標である相対資源量(CPUE)の算出を試み、今回、全国23湖沼の相対資源量の長期的な変化をとらえることに成功した。

調べたのは魚類、エビ類、貝類などの全漁獲対象種で、湖沼ごとに相対資源量を推定した。

この推定量を用いて各湖沼の過去10年(1998-2008年)、20年(1988-2008年)、30年(1978-2008年)の3期間における相対資源量の変化率と安定性について評価した。変化率や安定性に影響する湖沼の特性と人為的要因分析も実施し、人為的要因については富栄養化、湖岸改変、外来魚の侵入の3つの影響を検討した。

その結果、過去10年間では23湖沼のうちの17湖沼、20年間では19湖沼、30年間では15湖沼で相対資源量の減少が認められ、それら湖沼での平均減少率は、各期間でそれぞれ48.7%、42.2%、45.1%だった。また、いずれの期間でも資源量が減少していた湖沼が13あった。

変化率と安定性に影響する要因解析では、類似の生態・機能を持つ種のグループである機能群のうち、魚食性外来魚の機能群数が増加するほど相対資源量がより減少することが明らかになった。富栄養化、湖岸改変の影響は相対的に小さかった。また、大きい湖沼ほど相対資源量の安定性は高いが、魚食性外来魚の機能群数が増加すると相対資源量が不安定化することなども明らかになった。

研究チームは魚食性外来魚の管理・対策を優先的に実行する必要性を強調している。