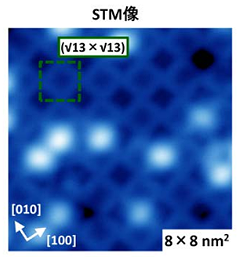

チタン酸ストロンチウム表面の走査型トンネル顕微鏡像(8nm×8nm)。市松模様が観察されており、表面原子が整然と並んでいることが分かる(提供:(独)物質・材料研究機構)

東北大学原子分子材料科学高等研究機構と(独)物質・材料研究機構は11月28日、シリコンに代わる新たなエレクトロニクス素子材料として期待されているチタン酸ストロンチウムの単結晶表面の電子状態を解明したと発表した。酸化物エレクトロニクスの進展に大きく寄与するだけではなく、強磁性、強誘電性、超電導などといった新奇物性の理解、創出につながる成果という。

■エネルギーにより電子密度の空間分布異なる

チタン酸ストロンチウムをはじめとした金属酸化物は多彩な物性を示すことから最もホットな研究対象になっており、デバイスの設計・作製にとって基本的な電子状態の理解が重要な課題になっている。

研究グループは今回、原子1つ1つが識別可能な走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いて、原子レベルで制御されたチタン酸ストロンチウムの基板表面を観察し、その観察結果と、物質の電子状態を物理の基本原理のみに従って計算する第一原理電子状態計算の結果とを組み合わせることによって、表面電子状態の解明に迫った。

その結果、基板表面においては電子のエネルギーによって電子密度の空間分布が異なること、つまり、電子密度の空間分布がエネルギーに依存して変化していること、また、表面におけるこの空間分布の違いは、垂直方向の電子軌道と水平方向の電子軌道のエネルギーが異なるためであること、などが明らかになったという。

今回の成果は、チタン酸ストロンチウムの表面における原子配列と電子状態を初めて解明したもので、酸化物エレクトロニクスの発展だけではなく、酸化物表面や異種酸化物界面で発現する電気伝導性、磁性、超伝導といった物理現象のメカニズム解明にもつながるとしている。