気象庁気象研究所は9月9日、広島市に大規模な土砂災害をもたらした8月20日の豪雨の発生要因について解析結果を発表した。豊後水道上で蓄えられた大量の水蒸気が広島市付近に局所的に流入し、積乱雲を繰り返し発生させて積乱雲群を形成、それらが連なって生じた線状降水帯が数時間停滞したことで大雨になったとしている。

■線状降水帯は100kmにも

豊後水道は九州と四国の山岳域に挟まれており、南風が吹くことによって流入する下層の空気は豊後水道に集中する。集中した南風は下層で強まると同時に、上昇気流が高度500m程度の下層から上方に水蒸気を運び、高度1000m付近までの大気下層に水蒸気を大量に蓄積する。

豪雨発生前日の19日18時から20時にかけて下層に水蒸気の増大と風速の加速が認められた。強まった南風は19日22時ころから20日午前3時ころにかけて継続して大量の水蒸気を広島市付近に運び、積乱雲を繰り返し発生させた。

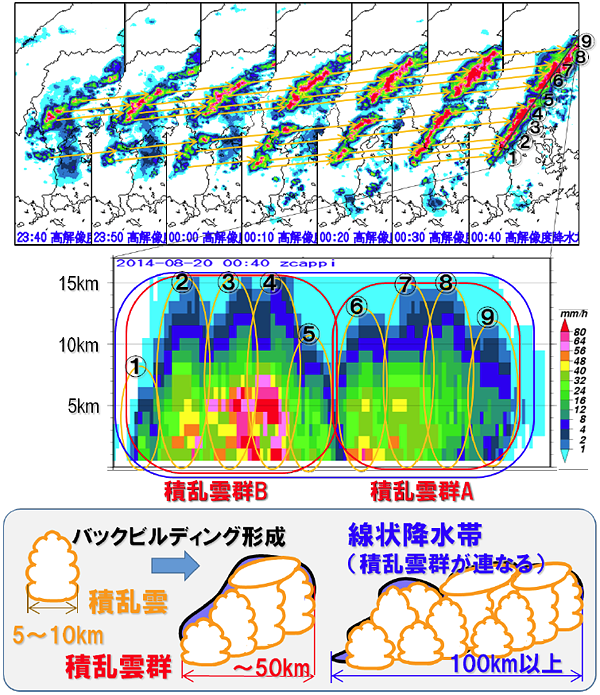

集中的に大雨をもたらしたのは線状降水帯。広島と山口の県境付近で次々と発生した積乱雲は積乱雲群を形成した。ビルが林立しているように見えることから「バックビルディング形成」とも呼ばれる現象で、この積乱雲群が複数連なって線状降水帯を形成した。

今回の線状降水帯は、南西から北東の方向に幅20~30km、長さ約100kmに及んだ。帯の向きは上空3,000m付近を南西から北東に吹く風の向きにほぼ一致。下層1000m付近では南風となっていたため、下層水蒸気が線状降水帯の側面から継続的に供給され、積乱雲が発達しやすい大気状態だった。

線状降水帯が発生した場所は、日本海上に停滞していた前線の約300km南側で、前線に沿って存在していた幅約500kmの湿潤域(湿舌)の南端に位置していた。

湿潤域に湿った空気が流入する場所では大雨が発生しやすい。梅雨期の大雨によくみられる特徴的現象で、今回のケースはこれに酷似していた。広島市の降水量は3時間で200mmを超えた。

20日午前4時以降になると豊後水道での風向きが変わり、広島市付近に大量の水蒸気が供給されなくなり、大雨をもたらした線状降水帯は消滅したという。

上は、8月19日23時40分から1時間の実況の「高解像度降水ナウキャスト」(降雨の予測システム)による降水強度分布(mm/h)の10分ごとの時系列。矢印は積乱雲の動きを示す。中は、上図の20日0時40分の降雨帯の断面図で、①~⑨の黄色い楕円は個々の積乱雲。赤枠は積乱雲群を示す。下は、線状降水帯の形成メカニズムと構造の模式図(提供:気象研究所)