(独)農業生物資源研究所(生物研)を中心とする日本・ロシア・米国などの国際研究チームは9月12日、アフリカに生息する昆虫「ネムリユスリカ」が極度の乾燥にも耐えられるナゾを遺伝子レベルで解明したと発表した。この昆虫のゲノム(全遺伝情報)に特定の塩基配列の繰り返しが存在するなど、他には見られない特徴があった。再生医療への応用が期待されるiPS細胞のほか、受精卵や血液などを常温で乾燥保存する技術の開発につながる。

■iPS細胞などの常温乾燥保存へ応用期待

ネムリユスリカはアフリカ中央部の半乾燥地帯にある水たまりに生息、水が干からびてもその幼虫は休眠状態に入り死なない。休眠状態では90℃の高温やマイナス270度の低温、放射線などにも耐え、水をかければ休眠から覚めて再び成長を始める。

生物研は、この特異な能力を遺伝子レベルで解明するため、沖縄科学技術大学院大学、基礎生物研究所、金沢大学などのほか、露・カザン大学、米・ヴァンダービルト大学らの7研究機関と共同で、ネムリユスリカとその近縁種で乾燥耐性を持たないヤモンユスリカのゲノム解読を進め、両者を比較した。

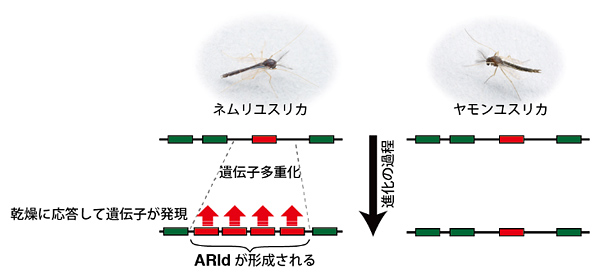

その結果、ネムリユスリカのゲノムには、タンパク質を作るための遺伝子が1万7,137個あったのに対し、ヤモンユスリカは1万6,553個だった。遺伝子の数が多かったネムリユスリカのゲノムには、「ARId」と名付けた、同じ遺伝子が繰り返し現われる多重化領域が存在していることが分かった。

この領域の遺伝子を詳しく調べたところ、生体分子を保護する機能を持つ遺伝子が繰り返し存在していた。例えば、①乾燥時に無代謝状態で休眠する生物に共通して見られる「LEAタンパク質」、②傷害を受けたタンパク質を元通りに修復するアンチエイジング酵素「PIMT」―などだ。

「ARId」に存在する遺伝子は、周囲の乾燥化につれて働きが活発化することを見出した。特にこれらの遺伝子は、乾燥化で働きが活発化するネムリユスリカの遺伝子のうちの上位100番までに含まれていた。また、ネムリユスリカは、乾燥に応答して遺伝子の働きを制御する調節機構を持っていることを発見。この調節機構と、遺伝子多重化領域の存在とがネムリユスリカに極限的な乾燥耐性をもたらすことが分かった。

LEAタンパク質については、もともと細菌が持っていた遺伝子がネムリユスリカのゲノムに入り、その後多重化したことが示唆されるとして、研究チームは「約2,500万年前に他のユスリカから分岐したネムリユスリカの進化の過程が明らかになった」とみている。

ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠獲得に至るゲノムの進化過程(提供:農業生物資源研究所)