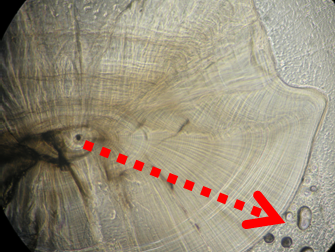

耳石のプロファイル。耳石断面での元素分析の方向は矢印の通りで、耳石核から外縁までを一定間隔(60μm)で元素分析した。耳石は、日々河川水から様々な元素を取り込んで層状に成長する。矢印に沿った元素のプロファイルから、その魚が死ぬまでに暴露された水質の変化を推定することができる(提供:国立環境研究所)

(独)国立環境研究所とタイのウボンラチャタニ大学は8月6日、メコン川に生息するコイ科の回遊魚の生態を解明したと発表した。回遊魚の行動はダムによって分断された支流では著しく制限されていることが初めて明らかになった。計画中の複数のダム建設がこのまま進めば、流域各国で重要な水産資源となっているこの回遊魚の漁獲に甚大な影響を及ぼす可能性があると指摘している。

■魚の耳石に蓄積の元素を分析

調査対象にしたのは、メコン川に生息する2種のコイ科魚類「サイアミーズ・マッド・カープ」。いずれも体長15cmほどの小型の魚で、河川や湖沼など内水面としては年間260万tという世界最大規模の漁獲量を持つメコン川の代表的な水産資源。

今回の調査ではタイ、ラオス、カンボジアの3カ国にまたがるメコン川流域の河川や湖沼29地点で合計200尾を採取、頭の中にある耳石と呼ばれる骨組織を採取地点の河川水とともに集めた。

研究チームは、これらの耳石に含まれるナトリウムやカルシウム、バリウムなど8種類の元素を分析、河川水中の元素濃度と比較した。その結果、特にストロンチウムとバリウムの濃度が河川ごとに大きく異なるうえ、耳石中の含有量との相関も大きかった。魚の成長とともに耳石に年輪のように蓄積されるこれらの元素が、魚の回遊経路を推定する有力な指標となることがわかった。

耳石と河川水を詳しく分析したところ、(1)魚は地域ごとに特異的な回遊経路を持ち群れとなって回遊している、(2)ダムで分断された支流ではその回遊行動が著しく制限されていること―などが分かった。特に、メコン川本流でラオスのドンサホンダムの建設計画が進んでいるが、調査対象の魚は同じ場所で生まれた後にダム予定地点を通過して大きく回遊、分散して遺伝的多様度を増していることが推測できた。ダムが完成すればこの回遊経路が分断され、遺伝的多様度や流域の漁業活動、さらには経済全般にも大きな影響を与えかねないことが明らかになったとしている。

研究チームは今後、調査対象魚を増やしたり、発振器や標識放流などの手法を併用したりするなどして、より詳細に回遊魚の生態を調べることが検討課題になるとみている。