(独)産業技術総合研究所は5月8日、低コストの次世代太陽電池として注目される有機薄膜太陽電池の新技術を開発、光エネルギーを電力に変える変換効率が従来のものと比べて約2.2倍に向上したと発表した。太陽電池の発電層を作る際の材料の混ざり方や結晶成長の制御に成功、高効率化に必要な最適構造を実現した。さまざまな有機半導体材料に応用すれば、さらなる高効率化が期待できるとしている。

■鋳型に2種類の有機半導体を蒸着

有機薄膜太陽電池は柔軟なプラスチックフィルム上に作成でき、製造コストの大幅な低減が期待できる。ただ、本格的な実用化には、より高い効率の実現が課題とされており、各国の大学や研究所が開発にしのぎを削っている。

産総研は、現在の主流の「バルクヘテロジャンクション」と呼ばれる構造を持つ有機薄膜太陽電池を対象に研究を進めた。この太陽電池の発電層は、正の電荷を運ぶ「ドナー」と呼ばれる半導体材料と、負の電荷を運ぶ「アクセプター」と呼ばれる半導体材料が不規則に混ざり合い、結晶構造などの制御が難しかった。

産総研の研究グループは、このことが発電効率向上の障害になっていることに注目、材料の混ざり方や結晶構造の制御を試みた。そのため、高効率太陽電池として知られる化合物太陽電池で使われる結晶成長手法を、バルクヘテロジャンクション構造の作成手法である共蒸着法に初めて適用した。

まず、ドナー材料(亜鉛フタロシアニン)とアクセプター材料(フラーレン)をそれぞれ加熱。さらに独自の工夫として、ビフェニルビチオフェンと呼ばれる材料を鋳型(テンプレート)とし、その上に加熱されて蒸気になったこれら2種類の有機半導体をあて、両半導体が混合した薄膜層を作った。

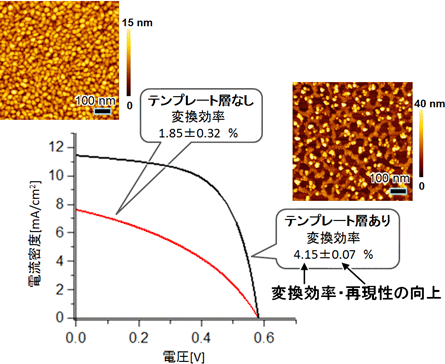

その結果、両材料の混ざり方や結晶性が制御でき、「電荷が効率よく流れる理想的なバルクヘテロジャンクション構造が実現できた」という。試作した素子の変換効率は4.15%となり、従来の1.85%を大きく上回った。

同研究所では、この成果によってフレキシブルで安価な太陽電池の実用化を加速できると期待している。

従来手法と今回開発した手法で作製した太陽電池の特性の比較(提供:産業技術総合研究所)