国土交通省の国土技術政策総合研究所とつくば市(茨城)は5月1日、つくば市内の小学校生の通学路で実施した交通安全対策の効果を調べる実験の結果を発表した。それによると、路面に凸部を作るなどの交通対策で通行車両の減速などの効果がみられた。この結果を受けて、つくば市は通学路の交通安全対策を実施した。

■通学路1.3kmの市道で実験

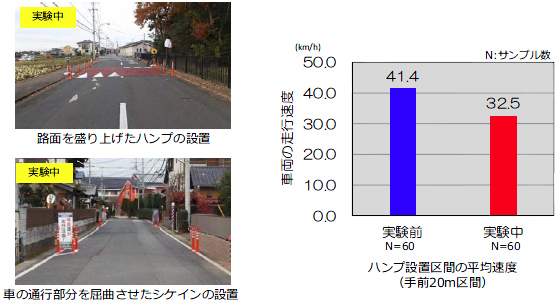

今回の実験は、同市内の二の宮小学校の生徒が通学に使っている約1.3kmの市道に設けた①歩道未設置区間での路側帯(歩く部分)のカラー化、②路面へのハンプ(凸部)、シケイン(屈曲部)の設置、③車道の狭さく、路面への「通学路」の表示などの効果を調べる目的で実施した。期間は2013年10月28日から12月13日にかけて行った。

路側帯のカラー化は、道幅が狭くて歩道を設置できない道路で人が歩く部分を緑色に着色する交通安全対策で、実験後、通学児童の73%、地域住民の35%が「安心して歩けるようになった」と回答している。

また、ハンプについては、ドライバーの91%が「不快感が少なくなる速度で走行した」とその効果を認め、シケインについてもドライバーの78%が「気を付けて運転するようになった」と答えており、ドライバーに対し減速を促す効果がみられた。

一方、路面への「通学路」の表示では、44%のドライバーが「通学路だと認識し、いつもより注意して走行した」ものの、30%は「通学路だと認識したが、いつもどおり走行した」と答えている。

実験の結果を取り入れ、つくば市ではハンプの高さやシケインの幅などを改善して通学路の安全対策を行った。

速度抑制施設での減速など設置前に比べ効果がみられた(提供:国土技術政策総合研究所)