(独)物質・材料研究機構と東京大学は5月1日、電子が持つ極微の磁石としての性質「スピン」の向きが極低温下でもふらふらする量子スピン液体状態の新物質を発見したと発表した。水は凍ると分子が動かなくなるように電子のスピンも極低温下では一般に動かなくなるが、新物質はスピンが動く液体状態にあることを突き止めた。高温超電導のメカニズム解明や新しい通信技術の開発などに役立つと期待している。

■「磁化率一定」が示す液体状態

物材機構の磯野貴之研究員、宇治進也超伝導物性ユニット長と東大物性研究所の上田顕助教、森初果教授の研究グループが発見した。

新物質は、通常は絶縁体の純有機物でありながら、金属と同様に電気を通す性質を持つ単成分純有機伝導体のひとつ。「カテコール縮環エチレンジチオテトラチアフルバレン」と呼ばれる分子が2つ結合してユニットとなり、二次元の三角格子を形成するという特異な構造を持つ物質で、研究グループが合成に成功、この物質のスピンが量子スピン状態にあることを突き止めた。

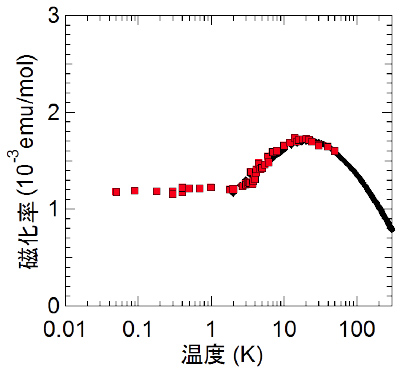

このユニットには、それぞれ1つの電子スピンがある。そこで研究グループは、このスピンが極低温下でどのような状態になるかを調べるために、新物質を絶対零度(マイナス273.15℃)近くまで冷やし磁化率の変化を測定した。

その結果、約3K(ケルビン=マイナス270.15℃)から50mK(マイナス273.10℃)という極低温領域で、スピン状態を示す物質の磁化率が一定になっていた。このことから、研究グループは「スピンが極低温まで固体とはなっていない、すなわち量子スピン液体状態を示している」と判断した。

三角格子構造を持つ物質の電子スピンが極低温下で液体状態を示す現象は、約40年前に理論的に予測されている。実際にそうした現象を示す物質も、これまでに2つ見つかっているが、それだけでは現象の本質的解明には不十分として、新物質の発見が期待されていた。

発見した新物質の磁化率の温度依存性。マイナス270.15℃~マイナス273.10℃の極低温領域まで磁化率が一定となっており、これは量子スピン液体状態を示している(提供:物質・材料研究機構)