(独)産業技術総合研究所は3月6日、沖縄県硫黄鳥島沖の西側で海底火山を、北側で海底鉱物資源を生み出す熱水活動域を発見したと発表した。熱水活動が確認された海域には水深が200mよりも浅い所があり、船舶の安全に重大な影響を与える火山噴火の可能性などを判断する貴重な情報になるという。海底鉱物については、資源としての可能性を経済産業省などと協力して詳しく検討していく。

■多金属塊状硫化物の採取に成功

硫黄鳥島は徳之島の西方65kmほどの所にある幅1km、長さ3kmほどの無人島。この周辺海域の海洋地質調査を、産総研の地質情報研究部門の下田玄研究グループ長らが昨年10月から11月にかけて実施した。

調査では、音波による海底地形の探査や海底の岩石・堆積物の採取をしたほか、魚群探知機による海水中の音波の伝わり方や無人潜水艇などによる調査も実施した。

その結果、硫黄鳥島の西側海域にある海底隆起「硫黄鳥島堆」が火山特有の地形である複数のカルデラで構成される大型の火山であることが明らかになった。また、海底の温度が高いときに生まれる海水の上昇流に伴う音響異常も見つかった。このため無人潜水艇で海底を調べたところ、ガスや熱水の噴出口を複数発見した。

硫黄鳥島の北方海域では、同様の上昇流が見つかったほか、3種類以上の金属元素を含む塊状の硫化物「多金属塊状硫化物」を採取することに成功。資源として利用できる可能性がある有用元素が海底化で濃縮される仕組みがあることがわかったという。

熱水活動域は世界中で500カ所以上報告されているが、このうち塊状硫化物が発見されたのは165カ所。このため、研究グループは「わが国周辺の海域の資源ポテンシャルを把握する上で貴重な情報の一つになる」といっている。

また、大型の火山が見つかった硫黄鳥島堆が、水深の浅い熱水活動密集海域であることが明らかになったとして、火山防災の面から海上保安庁や気象庁と情報を共有して活火山に相当するかどうかなどを検討していく。

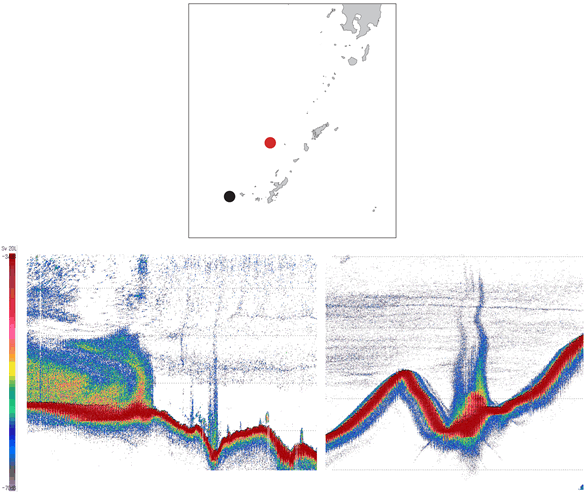

上は、 海洋地質調査の実施場所(黒丸が久米島西方海域、赤丸が徳之島西方・硫黄鳥島周辺海域)、下は、 計量魚群探知機で観測されたプルーム状の音響異常で、左側が火山山頂部で確認された水深200m以浅の熱水活動、右側が 火口状地形で確認された熱水活動。 色の違いは反射強度を示し、赤は強い反射、青が弱い反射(提供:産業技術総合研究所)