筑波大学は7月30日、微生物の細胞性粘菌が集団で運動するときに物理学の世界でよく知られたソリトン波と同様に振る舞うことを発見したと発表した。二つの細胞集団が衝突しても互いに形を変えないまま通り抜けてしまう不思議な波動現象で、生物の世界で観察されたのは世界で初めて。詳しいメカニズムは不明だが、生物の器官や個体などが形作られていく仕組みの解明に新しい視点が得られると期待される。

■細胞集団が衝突しても互いに形を変えずに通り抜け

筑波大生命環境系の桑山秀一准教授の研究グループが発見した。細胞性粘菌はアメーバ状に運動する増殖期と、キノコと同じように菌が集まって子実体を作る時期があるが、研究グループが観察したのは、突然変異で子実体を形成しなくなった細胞性粘菌株。この変異株は子実体を形成しない代わりに多数の粘菌が集まった細胞集団が波紋状の塊を形成し、形を保ったまま一定の速度で運動する。

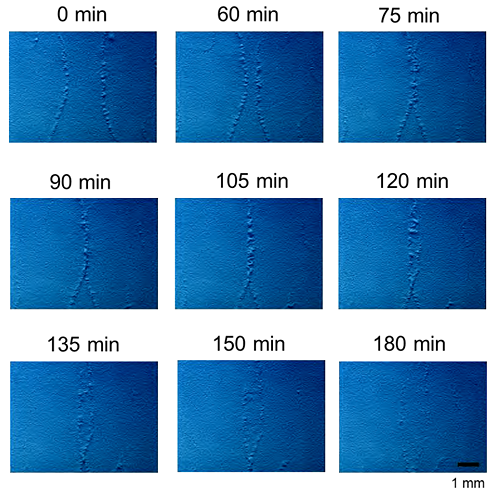

そこでその運動を詳しく観察したところ、同様の波紋状の形をして運動する他の細胞集団とぶつかっても、互いに自分の形を崩すことなく通り抜けた。浅い水たまりにできる水面の波紋などがその形を崩さないまま粒子のように進むソリトン波と呼ばれる物理現象がよく知られているが、変異株の振る舞いはそれとよく似た性質を示したという。

研究グループは、この現象について、(1)細胞集団が形成され維持される仕組みは外部からの化学信号ではなく細胞間の接着による(2)進行方向にある細胞を取り込みながら前進し、取り込んだ分に相当する細胞を後方へ残していくことで形状が一定に保たれる(3)細胞集団同士が衝突したときに一時的に両者の細胞が混じり合うが、離れる際に衝突前と同じ構成メンバーがそれぞれ細胞集団を再形成するために互いに通り抜けたように見える―と分析している。

研究グループは今後、ソリトン現象が生物の形作りで一般的にみられる現象なのか、もしそうならどんな役割を果たしているのか―を中心に研究を進め、生物の形作りのメカニズムの解明に迫りたいとしている。

細胞集団どうしがぶつかっても、互いにそのまま通りぬけてしまう不思議な多細胞体波動の様子(提供:筑波大学)