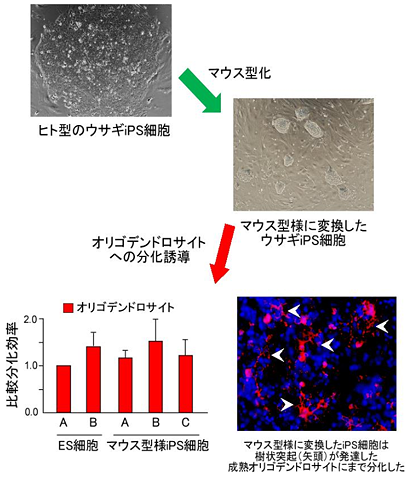

マウス型様に変換したiPS細胞における分化能力の向上。ヒト型のウサギiPS細胞をマウス型様iPS細胞に変換し、その後にオリゴデンドロサイトへ分化誘導したところ、その効率が向上しただけでなく(左)、樹状突起が発達した成熟オリゴデンドロサイトにまで分化させることができた(右:矢頭)(提供:理化学研究所)

(独)理化学研究所と宮崎大学は8月1日、再生医療への応用が期待されるiPS細胞(人工多能性幹細胞)が目的細胞へ変身する能力を高めることに成功したと発表した。iPS細胞には変身能力の低いヒト型と高いマウス型があるが、ウサギによる実験で今回初めてヒト型からマウス型に近い細胞への変換を実現、従来難しかった神経系細胞への変身も実現した。iPS細胞を様々な分野で有効利用するのに欠かせない技術になると期待している。

宮崎大の本多新准教授(理研客員研究員)と理研バイオリソースセンター遺伝工学基盤技術室の小倉淳郎室長らの研究グループが成功した。

■ES細胞を上回る分化誘導も

人間など動物の細胞から作られるiPS細胞は、再び様々な組織の細胞に変身(分化)できる多能性を持つ。ただ、人間を含む多くの動物から作られるiPS細胞は、ほとんどがヒト型と呼ばれ、マウスなどの小動物から作られるマウス型とは違い、生殖細胞などにはなれない。そこで研究グループは、ウサギから作られるiPS細胞がヒト型であることに注目、より分化能の高いマウス型に変換することを試みた。

実験では、ウサギの体細胞からiPS細胞を作るのに必要な4つの遺伝子のうち、「OCT3/4」と呼ばれる遺伝子を特に過剰に働かせた。さらに細胞の培養条件などを工夫したところ、ヒト型であるウサギのiPS細胞が部分的にマウス型の特徴を示す「マウス型様iPS細胞」に変換することを突き止めた。

このマウス型様iPS細胞を使って、分化誘導が困難とされるオリゴデンドロサイトという神経系細胞への分化誘導を試みたところ、元のヒト型を用いたときよりも明らかに分化誘導効率が上がった。さらに、ウサギの胚から作られ、iPS細胞と同様に多能性を持つES細胞(胚性幹細胞)でも困難だった成熟オリゴデンドロサイトへの分化にも成功した。

研究グループは「ES細胞に比べて分化能力の低いiPS細胞であっても、その分化効率を改善できることがわかった」とし、今後はさらに改良を進めて真のマウス型への変換を目指す。