(独)物質・材料研究機構は8月1日、富士フイルム(株)と共同で、リチウムイオン電池の性能、信頼性、寿命などに深く関わっている電解液の還元反応機構を解明したと発表した。わが国最速のスーパーコンピューター「京」を用いて高精度な化学反応シミュレーションを実行することにより実現した。リチウムイオン電池の大型化、高性能化、安全性の向上が期待できるという。

■「京」を使ったシミュレーションで進展

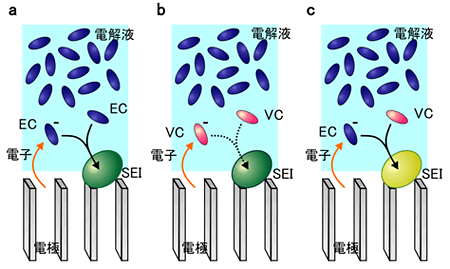

a図は、添加剤がないEC溶媒のみの場合のSEI形成反応機構。b図は、VC添加剤の役割として従来考えられてきた反応機構。c図は、この研究が明らかにしたVC 添加剤導入による機能の向上したSEIの形成機構(提供:物質・材料研究機構)

リチウムイオン電池は小型のものがパソコンやスマートフォン、カメラなどに広く利用される一方で、自動車や蓄電システム向けの大型電池の開発が近年精力的に進められている。

この大型化には高出力化、高容量化、熱暴走阻止、長寿命化などの課題があり、そのカギを握っているのが、電極周辺で起きる電解液の還元分解と、その分解物を素材としてできるSEI膜(電極被膜)の形成とされる。しかし、この反応過程を実験的に直接観察することは難しく、シミュレーションによる反応機構解明が待たれていた。

研究チームは今回、2種類の高度な計算手法を融合し、リチウムイオン電池の電解液として典型的なエチレンカーボネイト(EC)と、高機能なSEI膜を形成する添加剤として広く利用されているビニレンカーボネイト(VC)との組み合わせのもとで、スーパーコンピューター「京」による電解液反応過程の解析を試みた。

その結果、充電時に起こる還元分解過程、SEI膜の素材となる重合体形成過程、それらの過程で生成される副産物ガスの詳細などを分子レベルで明らかにすることに成功した。

今回のシミュレーションの成功は高機能なSEI膜の設計・開発を加速するとともに、大型リチウムイオン電池などの開発につながる新しい電解液・添加剤の計算機材料設計を促進するとしている。