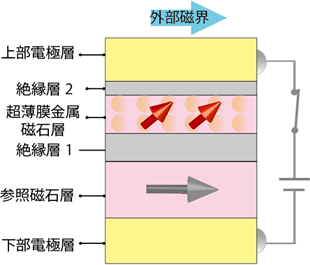

今回の研究で用いた素子構造の模式図。超薄膜金属磁石層を絶縁層1と同2が挟む構造で、電圧によって効率よく磁化の向き(赤矢印)を制御できる(提供:産業技術総合研究所)

(独)産業技術総合研究所(産総研)は6月24日、磁石の磁化の向きを電流ではなく電圧で制御する技術を開発したと発表した。今回の成果は、(独)科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業(CREST)「革新的プロセスによる金属/機能性酸化物複合デバイスの開発」で得たもので、この新技術を利用すればスピントロニクス素子の低消費電力化が実現できると同研究所はみている。

■大きな課題「発熱」を克服

省エネルギーで環境に優しい「グリーンIT(情報技術)」の実現に向け、「スピントロニクス」が注目されている。スピンとエレクトロニクス(電子工学)から生まれた造語で、エレクトロニクスが電子の電荷を利用するのに対し、電子の持つ電荷とスピンの両方を利用しようというのがスピントロニクス。

現在、スピントロニクス素子は、電流で制御しているが、大きな電流が必要で、発熱が大きくなる難点があり、素子の低消費電力駆動化が大きな開発課題になっている。このため、その解決策として電流ではなく、電圧で磁化を制御する低消費電力スピントロニクス素子の開発が求められている。

産総研は、2012年に、鉄とホウ素の合金からなる金属磁石層を酸化マグネシウムの絶縁膜2層で挟んだ「二重絶縁層構造」にすると金属磁石層の磁化が膜面に垂直な方向に向くことを発見しているおり、今回、鉄にホウ素を添加した材料を1.5nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)まで超薄膜化し、その上下を酸化マグネシウム絶縁層で挟んだ二重絶縁層構造にして磁化の向きを電流ではなく電圧で制御することに成功した。

同研究所は、「電圧駆動型低消費電力スピントロニクス素子の実用化を大きく加速する」成果と位置付けており、「電圧駆動型3端子増幅素子などの新しい機能を持つスピントロニクスデバイスの開発を目指す」としている。

この研究成果は、6月24日の日本の科学誌「Applied Physics Express」のオンライン速報版で公開された。