(独)森林総合研究所は1月31日、ナラの木が枯れる「ナラ枯れ」を媒介する「カシノナガキクイムシ」の遺伝的変異を解析したところ、被害を受けるナラ類と同様に、本州の北東部と南西部で遺伝子の組成が明瞭に異なっていることが分かったと発表した。

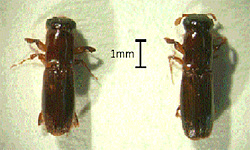

最近、日本海沿岸を中心に、ミズナラなどのナラの木が枯死する現象、いわゆるナラ枯れが目立ち、現在もその被害地域は拡大している。ナラ枯れは、カシノナガキクイムシという体長4~5mmの黒い円筒状の形をした昆虫が、ナラ枯れをおこす病原菌(ナラ菌)を運び、寄生するナラ類に被害をもたらしている。

ナラ枯れが猛威をふるうようになった理由については、大きく分けて、近年の気候の温暖化によりカシノナガキクイムシが分布を北方に広げたという仮説と、ナラ類が燃料として利用されなくなり、カシノナガキクイムシが寄生しやすい大きな木が増えた環境条件の変化によるという仮説の2つがあった。

同研究所では、今回、遺伝子に残されたカシノナガキクイムシの分布の変化の跡をたどることにより、2つの仮説を検討し、被害拡大の要因を探った。

研究では、最北端の被害地である秋田県から京都府にかけての14地域で、カシノナガキクイムシの集団を対象に、「マイクロサテライトマーカー」という遺伝子の並び方の違いを調べる方法を用いて、遺伝的構造の変異を調べた。

その結果、本州中部を境にして、本州の北東部と南西部ではカシノナガキクイムシの遺伝的な組成が大きく異なっていることが判明した。

被害を受けているミズナラやコナラも、本州の北東部と南西部では遺伝的な組成が異なることが知られており、カシノナガキクイムシの遺伝的な組成の変異は、寄生するナラ類の遺伝的変異の分布と一致した。

こうしたことから、カシノナガキクイムシは、気候変動により本州南西部から北東部に分布を広げたものではなく、それぞれの地域に元々生息していたカシノナガキクイムシが、近年里山の放置などによる樹木の大木化など、森林環境の変化によって大発生する条件が増え、ナラ枯れの被害が顕在化したと推定された。

今後、カシノナガキクイムシの集団間の遺伝的変異を、より細かく調べることにより、離れた被害地間での移動の実態などの推定が可能になり、こうした情報によって翌年の被害地予測などに活用できるものと期待される。 詳しくはこちら |  |

| ナラ枯れを起こすナラ菌を運ぶカシノナガキクイムシのオス(左)と、メス(右)の成虫(提供:森林総合研究所) |

|